首頁>書畫訊息書畫訊息

予所收蓄 永存吾土

——張伯駒先生書畫鑒藏的幾個側面

2018年4月至5月,故宮博物院聯合張伯駒潘素文化發展基金會、吉林省博物院、中國國家博物館共同舉辦了“予所收蓄永存吾土———張伯駒先生誕辰120周年紀念展”,以此來紀念這位為保護祖國文物不外流、傳承中華文化、為中國博物館事業和人才培養做出了重要貢獻的古代書畫鑒藏大家。

本文特別選取了張伯駒先生書畫鑒藏的幾個側面,以便使大家對先生有更多的了解,并以此懷念佳德懿操,銘記他的貢獻。

張伯駒先生像

唐杜牧之張好好詩并序 張伯駒捐贈 故宮博物院藏

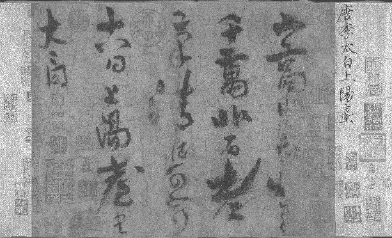

唐李白上陽臺帖 張伯駒捐贈 故宮博物院藏

“天下民間收藏第一人”

張伯駒先生是我國近代史上最具傳奇色彩的文化名人之一,在書畫鑒藏、詩詞、戲曲等藝術領域均有深厚造詣,享有盛名。

根據《叢碧書畫錄》統計,張伯駒先后收藏古書畫117件,其中唐代以前6件,宋代13件,元代11件,明代40件,清代47件。宋元及之前的藏品共30件,約占其所有藏品的1/4。需要說明的是,此統計并非張伯駒的所有收藏,一是其中尚不含“宋元團扇,明清便面”及對聯,二是《叢碧書畫錄》寫畢于1960年,在此之后的書畫收藏也未包含在此目錄之中。

當然,衡量一位收藏家地位的,一方面要看藏品數量,但更重要的是看質量。張伯駒相比同時代的龐元濟、張大千、吳湖帆等收藏家,數量并不是最多的,但藏品質量卻非常高。

民國時期,古書畫的展覽交流和影印出版相對不那么發達,宋元及之前的書畫因“年代湮遠,非經多見廣不易鑒別”,所以,在很大程度上說,收藏宋元書畫的質量和數量成為衡量一個收藏家眼力、實力的重要參考因素。

張伯駒所藏的30件晉唐宋元書畫中,即包含了《平復帖》《游春圖》《張好好詩卷》《道服贊》《諸上座帖》《雪江歸棹圖》等為人們熟知的煌煌巨跡,其精品之多、質量之高,使他成為20世紀有定評的六大收藏家之一,也被啟功先生譽為“前無古人,后無來者,天下民間收藏第一人”。

何以大家?

張伯駒如何能在書畫鑒藏領域取得如此大的成就呢?原因大概有以下幾個:首先是歷史機遇。清前期皇帝、尤其是乾隆皇帝對書畫藝術十分重視,民間的書畫精品持續向內府集中,使得內府收藏的書畫達到了驚人的數量,可謂中國歷史上書畫的一次最大規模的匯集。

清代乾隆皇帝在位期間,編纂著錄內府書畫,陸續纂輯完成《秘殿珠林》《石渠寶笈》兩書及續編和三編,著錄書畫一萬余件。此后,隨著清政府控制力的衰退,內府書畫收藏遭到了劫掠。如第二次鴉片戰爭時,英法聯軍將圓明園所藏書畫洗劫一空;八國聯軍侵占北京時,皇家苑囿甚至紫禁城內的書畫都不同程度被外盜。清帝遜位后,溥儀又將1200余件書畫精品盜運出宮,偽滿覆滅后陸續在東北散佚。這些都造成了中國古代書畫精品的外流和損毀,令人痛心。但另一方面,長期貯藏于宮廷內府的書畫精品外流,對于民間收藏家來說,恰恰是一個難得的接觸古代書畫的契機。這也成為張伯駒開始收藏的歷史和社會背景。

張伯駒自幼受到了系統的傳統文化教育。1911年后,張伯駒離開項城私塾,到天津“新學書院”讀書,負責他學業的,是有“南開校父”之稱的嚴范孫。嚴先生不時考問功課,訓勉有加。這些都對他成年之后的興趣和志向有著深刻的影響。成年后,張伯駒雖在父親的安排下進入軍界,但他目睹內戰頻仍、政壇更迭、官場腐敗等現象,非自己志向所在,便毅然從中脫身。

1927年,30歲的張伯駒偶然在琉璃廠購得康熙御筆《叢碧山房匾額》一塊,“為予收蓄書畫之第一件”。從此,兒時埋在心底的種子生根發芽,一發而不可收,書畫鑒藏成為他一輩子的心之所屬。

張伯駒有明確記載的重要收藏有:1937年,收《李白上陽臺帖》《唐寅孟蜀宮妓圖》《王時敏山水》《蔣廷錫瑞蔬圖》,1938年收《平復帖》,1940年收《蔡襄自書詩》,1946年前后,收《道服贊卷》和《游春圖》,1950年收《張好好詩卷》,1958年收《阮郜閬苑女仙圖》。他曾自云:“三十以后,嗜書畫成癖。見名跡巨制,雖節用舉債,猶事收蓄。人或有訾笑焉,不悔。多年所聚,蔚然可觀。”

此外,在書畫鑒藏領域,眼力如何也基本決定了是否能收到真跡和珍品。張伯駒在收藏過程中,鑒、藏相長,收藏促進了眼力的提高,而眼力的提高又使他明辨更多珍品,藏以促鑒,鑒以明藏,形成了良性循環。

張伯駒青年時期累積的傳統文化知識和素養,為他在辨別古書畫方面的快速成長提供了基礎。他曾經見過《唐寅行書詩卷》,說此卷至精,但有人以其中“揚州”寫為“楊州”而斷為偽作。張伯駒認為:“揚者為楊,抑者為柳,揚楊本系一字。”所以并非唐伯虎誤寫。他進而評論道:“未學小學而論字,誤以斷名跡真偽,豈不甚謬。”由此可見其訓詁造詣之一斑。

這里,還可從對《游春圖》的考證一窺他對古書畫的鑒定方法:“是卷自宣和以迄南宋元明清,流傳有緒。證以敦煌石室、六朝壁畫山水,與是卷畫法相同,只以卷絹與墻壁用筆傅色有粗細之分。《墨緣匯觀》亦謂山巒樹石空勾無皴始開唐法。今以卷內人物畫法皆如六朝之俑,更可斷為隋畫無疑。按中國山水畫,自東晉過江中原,士夫見江山之美,抒寫其情緒而作。又見佛像畫背景自以青綠為始,一為梁張僧繇沒骨法傳自印度。是卷則上承晉顧愷之,下啟唐大李將軍,為中國本來之青綠山水畫法也。”

可以看出,一方面,他對“流傳有緒”非常看重,認為文字和文獻的著錄是前人眼光和經驗的總結;另一方面,對于古書畫的判定,他會從筆法、材質、皴法、內容等多方面考證,同時參以壁畫、陶俑等其他藝術門類,而不是單單依靠一個具體的方面。實踐證明,他的這套方法和眼力十分有效,也使他收藏了不少極其珍稀的書法名畫。

與此同時,收藏書畫,尤其是古代書畫珍品,必須要有雄厚的資金。

1915年,張鎮芳作為主要出資人,創辦了鹽業銀行,獲利豐厚。張伯駒自軍界抽身后,子承父業,任鹽業銀行常務董事,加上父親留下的雄厚遺產,成為他最主要的資本,為他的收藏提供了重要的資金支持。

他的第一件藏品《叢碧山房匾額》花費1000大洋,《平復帖》40000元,《游春圖》220兩黃金,《杜牧張好好詩》以“五千數百金收之”,《蔡襄自書詩》45000元,《李白上陽臺帖》《唐寅孟蜀宮妓圖》《王時敏山水》《蔣廷錫瑞蔬圖》共60000元,《米友仁姚山秋霽圖》10000元,《摹懷素書》5000元。而這些只是他平生所收藏書畫的一部分而已。

收藏書畫花費巨大,當珍稀名品與現實困難同時擺在面前時,就是考驗鑒藏家眼光和魄力的時候了。

張伯駒雖然家底雄厚,到后期仍不免捉襟見肘。他收藏《游春圖》時,古董商要價黃金220兩,當時張伯駒“屢收宋元霽跡,手頭拮據”,如無奈放棄,則會與此“存世最古之畫跡”失之交臂,遺憾終生,甚至此畫極有可能“流出國外”,這是張伯駒不能忍受的。“因售出所居房產付款,將卷收歸”。張伯駒所售出的房產位于弓弦胡同,是其長居之所,占地15畝,原為李蓮英的宅子。楊仁凱認為張伯駒“背水一戰,將他在北平的房產變賣,以了結平生的心愿,此事非大智大勇者決不能下此決心”。

民國初年的歷史背景為張伯駒那一代人創造了千載難逢的機遇,雄厚的經濟基礎免去了張伯駒購藏珍貴古書畫的金錢顧慮,而對古書畫和傳統文化藝術的喜愛成為他不斷購藏的內在動力,這些共同造就了一個鑒藏大家,一位傳奇名人。

“寧肯身死魔窟,決不許變賣收藏”

張伯駒的書畫鑒藏,始于興趣。但如果僅限于此,那他與歷史上的諸多收藏家并無二致,也不會得到后世那么高的評價。

近代以來,內憂外患接踵而至,中華民族面臨前所未有的大變局。反帝反封建、維護國家的主權領土完整就成為有識之士的奮斗目標。對于文化藝術界人士來說,守護中華瑰寶、延續中華文脈就是他們要自覺維護的崇高使命。張伯駒就是其中的佼佼者。

張伯駒具有強烈的民族使命感和愛國熱情。他認為,國寶流出國外,失去了中華大地的根基,就喪失了“世傳有緒”的意義。針對當時很多文物外流現象,他痛心疾首,曾評價說:“約在民國十五至十七年間,日本在東京舉行《中國唐宋元明清書畫展覽會》,宋元書畫價值遂重,而流出者亦漸多。綜清末民初鑒藏家,其時其境,與項子京、高士奇、安儀周、梁清標不同。彼則楚弓楚得,此則更有外邦之剽奪。亦有因而流出者,亦有得以保存者,則此時之書畫鑒藏家,功罪各半矣。”

古書畫在國內藏家間流動,“楚弓楚得”是正常的,但流出國外就是罪過了。談到《五代阮郜閬苑女仙圖卷》未像《梁楷卷》一樣在溥儀的授意下被陳寶琛經手賣到日本,張伯駒先生感慨地說:此圖“未于劉(可超)手流出國外,誠為幸事”。據章詒和記載,張伯駒曾對章伯鈞說:“不知情者,謂我搜羅唐宋精品,不惜一擲千金,魄力過人。其實,我是歷盡辛苦,也不能盡如人意。因為黃金易得,國寶無二。我買它們不是為了錢,是怕它們流入外國。”

為保珍貴的古書畫不致外流,張伯駒在購入之后,極少再次轉手。他花40000元購入《平復帖》后,“時白堅甫聞之,亦欲得此帖轉售日人,則二十萬價殊為易事。而帖已到余手。”他在售房購入《游春圖》后,“南京政府張群來京,即詢此卷,四五百兩黃金不計也。而卷已歸余有。”言語之間,頗顯堅定與自豪。

中年之后,張伯駒“屢收宋元霽跡,手頭拮據”,但為避免文物“流出國外”,即使“鬻物舉債”甚至變賣房產也要收購一些珍貴的文物,其他人出高價也不賣出,說明其收藏不以牟利為目的。與一些古董商、掮客相比,高下立判。

1941年,張伯駒在上海被人綁架,綁匪開出了天價贖金。當時情況下,唯有賣出藏品,方能湊夠贖金。在生死未卜的漫漫8個月之中,張伯駒遭受了一生從未有過的煎熬。但他給自己和家人設了底線:“寧肯身死魔窟,決不許變賣收藏。”后來,張伯駒“攜眷入秦。帖藏衣被中,雖經亂離跋涉,未嘗去身。”透露出一位視國寶為生命的大收藏家的至高品格,體現出張伯駒對于書畫珍品和民族文化的強烈認同感,這些行為都是在他民族主義的觀念下進行的,是他收藏書畫的重要動機。

予所收蓄,永存吾土

張伯駒對書畫收藏的喜愛,還體現在他的字號上。

1927年,在購得康熙御筆《叢碧山房匾額》后,張伯駒將自己的號改為“叢碧”,并且把自己的宅院命名為“叢碧山房”。自此,“叢碧”成為他題跋古書畫常見的落款,可見他對這塊匾的偏愛。

1938年初,經過不懈的努力,張伯駒終于收到了他一生最為珍藏的《平復帖》。《平復帖》是我國現存年代最早并真實可信的西晉名家法帖,有“法帖之祖”“中華墨皇”的美譽。它是漢字由隸書向楷書過渡的重要佐證,也是歷史上第一件流傳有緒的法帖墨跡,在中國書法史上占有重要地位。張伯駒欣喜不已,改所居之室為“平復堂”,以此紀念與這件國寶的緣分。

1946年,為購買《游春圖》,張伯駒忍痛將弓弦胡同占地15畝的“叢碧山房”大宅賣出,終將這幅存世最古的畫卷收入囊中。《游春圖》集中代表了中國早期山水畫的面貌,開唐代金碧山水之先河,是早期青綠山水里程碑式的佳作。張伯駒將其所居承澤園命名為“展春園”,還自號“春游主人”,后來他的詞集也命名為《春游詞》,雜記也冠以《春游瑣談》。張伯駒還曾說自己“一生半在春游中”,皆源于《游春圖》。

1950年,張伯駒收到了自己另一件心愛的藏品———晚唐大詩人杜牧唯一存世的墨跡《張好好詩卷》,他“為之狂喜,每夜眠置枕旁,如此數日,始藏貯篋中”,并改字號為“好好先生”。而此時,他53歲,仍保持著對書畫鑒藏的初心和熱愛。

張伯駒在詩詞創作方面也取得了不菲的成就。他曾經寫過《氍毹紀夢詩》《氍毹紀夢詩注》《續洪憲紀事詩補注》,還出版了《叢碧詞》《春游詞》《秦游詞》《霧中詞》《無名詞》《續斷詞》等諸多詞集。

正因詩詞方面的造詣和身份的認同,張伯駒對歷史上詩人、詞人的作品有所偏愛。如1937年,他收藏了中國最偉大的浪漫主義詩人李白的《上陽臺帖》。這件據信是詩人唯一傳世的書法真跡,用筆縱放自如,快健流暢,于蒼勁中見挺秀,意態萬千。

1950年,張伯駒購藏到了杜牧僅存的墨跡《張好好詩卷》。杜牧的詩歌以七言絕句著稱,內容以詠史抒懷為主,在晚唐成就頗高,與李商隱并稱“小李杜”。此卷是杜牧詩作名篇的稿本,也是稀見的唐代名人書法作品之一。張伯駒對其喜愛有加,并在其后題了一首《揚州慢》以表其志。

唐代是中國詩歌鼎盛的時期,產生了數量龐大的詩人群體,但由于年代久遠,唐人的墨跡已然罕見,而詩人書尤少見。除李白、杜牧外,張伯駒還曾見過唐代詩人李郢的一件《七言詩稿》。據記載,當時賣家索價昂貴,張伯駒“力不能收之,至今為憾。”

張伯駒還收藏了“清詞三大家”之一納蘭性德的肖像畫。納蘭性德天資超逸,悠然塵外,其詞以真取勝,所為樂府小令,婉麗凄清,使讀者哀樂不知所主。張伯駒對納蘭性德心有戚戚焉,在其肖像畫上題詞一首。

張伯駒是“民國四公子”之一。當時,大戶人家的公子娶妻納妾是常見的事,張伯駒也不例外。在遇到潘素之前,張伯駒已有三位夫人。

20世紀30年代初,張伯駒被委派到上海任鹽業銀行總管理處總稽核。在上海,張伯駒遇到了潘素,并為其傾倒,他專門為潘素撰寫一聯:

潘步掌中輕,十里香塵生羅襪;

妃彈塞上曲,千秋胡語如琵琶。

將潘素喻為趙飛燕和王昭君,表達了愛慕之情。1932年,張伯駒與潘素結婚。從此,風流倜儻的公子哥再也沒找過其他女人,而潘素也一直陪伴張伯駒度過了坎坷的一生。其中的原因,我想主要是互相的欣賞和理解,張伯駒對潘素的照顧,以及潘素對張伯駒鑒藏書畫的鼎力支持。

張伯駒在其收藏的書畫上經常鈐蓋一枚“京兆”葫蘆印章。這枚印章頗有故事。張伯駒和潘素結婚時,專門請人刻了兩枚同樣內容的“京兆”葫蘆印,一枚贈與夫人,一枚留作己用。“京兆”源于張敞畫眉的故事。張敞是漢宣帝時期的京兆尹,與夫人感情甚篤,常以為夫人畫眉為樂事。張伯駒刻此內容,也表達了和潘素的愛情。

張伯駒還請來畫家朱德甫,專門教潘素畫花卉,又請汪孟舒教她畫山水。不僅如此,張伯駒的藏品序列中的數幅青綠山水畫也為潘素的臨仿學習提供了便利的條件。除《游春圖》外,還有南宋趙伯骕的《白云仙嶠圖》、元代錢選的《山居圖》,以及清代樊圻的《柳村漁樂圖》和吳歷的《興福庵感舊圖》等。

在張伯駒的精心栽培和打造下,潘素最終成為名重一時的青綠山水畫家。她的畫作,張大千評說“神韻高古,直逼唐人”。1980年,“張伯駒潘素夫婦書畫聯展”在北海公園展出。潘素的工筆重彩令人注目,畫展獲得空前成功。美術史家常任俠在香港《大公報》撰文評說:“潘素的青山綠水,工力既深,培基復厚,遠紹祖國唐宋傳統,下與明清名家并馳。”

在張伯駒的書畫收藏中,還有幾件女畫家的作品,如南宋楊婕妤《百花圖》、明代薛素素《墨蘭圖》等,恐怕是張伯駒為愛妻專門購置的。張伯駒對《百花圖》做過詳細的考證,并說“此卷欲自怡,以娛老景。”表達了對《百花圖》的喜愛。

中國歷史上的書畫收藏家不少,如項元汴、高士奇、安岐、梁清標等,但其藏品能夠“子孫永保”者則甚為罕見。張伯駒對此感慨良多,自言曰:“自鼎革以還,內府散失,輾轉多入外邦,自寶其寶,猶不及麝臍翟尾,良可慨已。予之煙云過眼,所獲已多。故予所收蓄,不必終予身為予有,但使永存吾土,世傳有緒,是則予為是錄之所愿也。”這就是張伯駒收藏的最大動力,也是他花費巨資、甚至變賣房產也在所不惜的魄力之源。為文物永存吾土而收,為保存中華文化而藏,張伯駒身上體現出崇高民族主義情感和愛國情操。

1956年,張伯駒、潘素夫婦將所藏的8件頂級法書珍品捐獻國家,時任文化部部長的沈雁冰專門為其頒發了褒獎狀:“張伯駒、潘素先生將所藏晉陸機平復帖卷、唐杜牧之張好好詩卷、宋范仲淹道服贊卷、蔡襄自書詩冊、黃庭堅草書卷等珍貴法書等共8件捐獻國家,化私為公,足資楷式,特予褒揚。”曾經“煙云過眼”的藏品得到了最好的歸宿,也達到了張伯駒“永存吾土,世傳有緒”的愿望,他也終于可以釋然:“此則終了宿愿,亦吾生之一大事。”

從張伯駒“煙云過眼”的收藏,到他“化私為公”的捐獻,均體現著他對古書畫和中華文化的熱愛、對民族大義的堅持,閃耀著他崇高的愛國情操和無私的奉獻精神。

(作者系故宮博物院副研究館員、“予所收蓄永存吾土———張伯駒先生誕辰120周年紀念展”策展人)

編輯:楊嵐

關鍵詞:張伯駒 書畫 張伯駒先生書畫鑒藏

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅