首頁>書畫·現場>訊息訊息

從百年前的圖像看唐與回鶻時期龜茲石窟壁畫

編者按:龜茲石窟寺院是佛教東傳之路上的研究重鎮,素為學界矚目。學術著作《唐與回鶻時期龜茲石窟壁畫研究》日前由文物出版社出版。本書充分利用20世紀初年用德、法探險隊拍攝的圖像資料對唐與回鶻時期龜茲石窟進行宏觀思考和個案研究,也為討論高昌回鶻與周邊綠洲的互動提出了思考的空間。

龜茲(Kucha)古國位于絲綢之路北道,新疆天山南麓與塔里木盆地北緣。龜茲的佛教活動從公元3世紀始見于漢文史料,綿延至11世紀當地逐漸伊斯蘭化為止,是中古時期聲名遐邇的西域佛教重鎮。今天散布在新疆庫車、拜城與新和縣一帶的諸多佛教石窟寺及地面寺院遺址構成了昔日龜茲佛教文化的主要載體,龜茲石窟即是此地各處石窟群的統稱。

一、 唐與回鶻時期龜茲石窟遺址分布

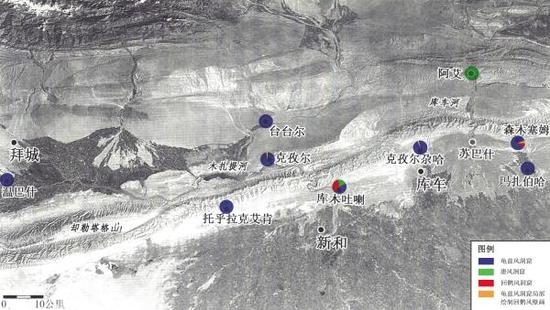

前賢在討論龜茲地區“漢風洞窟”的研究中涉及到多處洞窟。在參照前賢研究工作的基礎上,根據實地考察以及界定的唐風洞窟與回鶻風洞窟定義,本書所記龜茲地區唐風洞窟與回鶻風洞窟遺址分布如下。

(一)龜茲唐風洞窟

龜茲唐風洞窟遺址分布于庫木吐喇石窟與阿艾石窟。庫木吐喇唐風洞窟遺址分布最為集中,均分布在庫木吐喇石窟窟群區內(圖1),在庫木吐喇谷口區未發現唐風洞窟遺址。阿艾石窟是一處單體的唐風洞窟。此外,庫木吐喇石窟寺院中的地面佛寺遺址夏哈吐爾(Xiahetuer)佛寺曾出土過唐風壁畫殘片。

(二) 龜茲回鶻風洞窟

龜茲回鶻風洞窟遺址主要分布于庫木吐喇石窟與森木塞姆石窟,其中庫木吐喇石窟窟群區保存的回鶻風洞窟數量最為集中,而在庫木吐喇谷口區沒有發現回鶻風洞窟遺址;森木塞姆石窟存在少量的回鶻風洞窟(圖2)。

圖3 龜茲地區主要石窟寺院遺址中龜茲風洞窟、唐風洞窟與回鶻風洞窟分布示意圖(據《區段與組合——龜茲石窟寺院遺址的考古學探索》圖1修改而成)

從目前洞窟遺址的分布情況來看,除阿艾石窟為一處單體唐風洞窟以外,龜茲地區唐風與回鶻風洞窟主要分布于本地延續開鑿的龜茲風石窟群中且與龜茲風洞窟雜糅建造,是為龜茲地區唐風洞窟與回鶻風洞窟的分布特點。關于龜茲風洞窟、唐風洞窟與回鶻風洞窟遺址的分布具體情況請參見圖3。

二、 庫木吐喇第16窟壁畫復原

根據柏林亞洲藝術博物館編號B 1220、B 0086歷史照片與巴黎吉美博物館編號AP 7050歷史照片記錄,庫木吐喇第16窟主室正壁開圓形拱龕,龕內繪制佛身光圖案。正壁龕上方開小龕,龕內正壁左側殘存貼塑佛身光,身光后左、右兩側繪雙樹,雙樹的樹冠相接。小龕內頂部中央繪團花,龕頂左側從內至外繪一身吹排簫飛天,飛天下繪云氣紋,飛天外側繪一只展翅飛翔的仙鶴。龕沿處繪一圈裝飾花紋。小龕外左、右側對稱繪制文殊菩薩(Ma?ju?rī)與普賢菩薩(Samantabhadra)及脅侍人物。小龕左側繪騎獅文殊菩薩及脅侍,文殊菩薩項飾瓔珞,臂腕配釧,右臂平伸,右手掌心朝上,左手撫于左腿上,右足曲置,左足下垂,踏蓮花,半結跏趺坐于獅子上。文殊菩薩頂有頭光,上繪華蓋,周圍繪制三身脅侍菩薩,左側脅侍菩薩中前面一身供養菩薩為托盤供養,后面一身供養菩薩雙手合十。文殊菩薩及周圍脅侍菩薩均豐腴華美,表現出典型的唐代造型特點。文殊菩薩左下方繪制一身牽獅昆侖奴,昆侖奴背向觀者面向文殊菩薩,昆侖奴及獅子均踏蓮花。整組形象周圍飾以云紋及飛天(圖4)。(編者按:此處省略)

根據巴黎吉美博物館編號AP 7050歷史照片,參考翻轉后柏林亞洲藝術博物館編號B 1220和B 0086歷史照片,本書復原庫木吐喇第16窟主室正壁壁畫并繪制線描圖如下(圖5):

第16窟主室梟混線上的石榴卷草紋以土紅色勾線,線條提按流動如生,富有韻律。根據格 倫威德爾的記錄,花卉中間有緊那羅(Kinnara)形象,格倫威德爾將此緊那羅形象以及左、右側壁梟混線部分裝飾花紋帶作了線描圖,德國探險隊揭取緊那羅壁畫以及左側壁部分花紋帶壁畫并帶回柏林。德國柏林亞洲藝術博物館今編號Ⅲ 4444壁畫殘片(圖6)就是此緊那羅形象。緊那羅上身為人身,下身為鳥身形象,筆者判斷應為迦陵頻伽(Kalavi?ka)像。

今藏德國柏林亞洲藝術博物館編號Ⅲ 9374壁畫殘片(圖7)筆者識讀其上題記為“佛從岐阇屈山中沒王宮中見韋提夫人自武時”,這與渡邊哲信記錄的文字內容完全一致,再根據巴黎吉美博物館編號AP 7052歷史照片,本書判斷編號Ⅲ 9374壁畫殘片原繪在第16窟主室左壁北側觀無量壽經變中未生怨立軸部分。

(編者按:此處省略)通過綜上記錄、辨識與核對,復原后庫木吐喇窟群區第16窟主室各壁面題材、內容與位置分布情況請參見下圖(圖8)。

三、 庫木吐喇第15~17窟主室中心柱正壁龕內塑像尊格重構

庫木吐喇窟群區第15~17窟主室正壁主尊塑像雖然不存,但通過前揭壁畫的復位綴合,運用石窟中塑像與壁畫間的配置關系,參照同時期內地石窟遺存所提供的組合樣式,本書對庫木吐喇第15~17窟的主尊塑像尊格進行重構。通過對塑像尊格的重構可以深入探討這三個洞窟體現的佛教信仰以及當初建窟造像的動機及意義。

從格倫威德爾《新疆古佛寺》的記錄與巴黎吉美博物館館藏編號AP 7050與AP 7055歷史照片來觀察,庫木吐喇第15~17窟的主尊塑像在20世紀初年就已無存,但法國探險隊的歷史照片提供了第15與16窟中心柱正壁龕內繪有佛頭光與身光圖像,且筆者從第15與16窟龕型高度上判斷原龕內應塑有坐佛像。第17窟雖然已經基本塌毀,但第15與17窟對稱建造,故判斷其主室中心柱正壁龕內也應為坐佛像。從庫木吐喇第15~17窟組合關系以及壁畫的樣式與風格判斷,三窟應為同時期開鑿繪制,故而可以認為庫木吐喇第15~17窟的主尊塑像之間有著內在的聯系。本書將這三尊坐佛像放入一個整體組合環境來判斷其尊格及造像組合關系:第16窟位于中間,中心柱正壁主尊塑像高度高于兩側的第15與17窟中心柱正壁主尊塑像高度,顯然其位置更加重要。聯系中原內地三佛并坐樣式,本書判斷庫木吐喇第15~17窟主尊塑像也應是塑有內地三佛并坐的組合樣式,并且極有可能采用武周時期流行的三佛并坐新樣式,即第16窟主尊塑善跏趺坐彌勒佛像,第15與17窟主尊塑結跏趺坐的阿彌陀佛(或釋迦牟尼佛)像與釋迦牟尼佛(或阿彌陀佛)像。

中原腹地在東魏、北齊至隋代之際出現釋迦牟尼佛(?ākyamuni)、阿彌陀佛(Amitābha)與彌勒佛(Maitreya Buddha)三佛并坐造像組合樣式,以釋迦牟尼佛為主尊,兩側配置阿彌陀佛與彌勒佛,造像實例如下:(編者按:此處省略)

由以上造像遺存實例可知,彌勒佛是武周時期三佛并坐組合中變動的因子,這種變動,表面上緣于唐代興起并流行的凈土信仰,它的深層寓意則直接與高宗武則天時期武則天對彌勒倍加推崇密不可分。武則天曾命令兩京及諸州各置大云寺各藏《大云經》為其登基作政治宣傳。武周至玄宗開元年間正是安西都護府在龜茲實施行政管理的穩定時期,安西境內就文獻與考古遺存可知曾建有大云寺。從新羅僧人慧超撰《往五天竺國傳》記載來看唐玄宗開元十五年(公元727年)龜茲境內曾建有大云寺,(編者按:此處省略)由慧超記載可知,安西大云寺主秀行原為長安七寶臺寺僧,大云寺都維那義超原為京中莊嚴寺僧,大云寺上座明惲亦原為京中僧人,這些京都地區的僧人進入龜茲管理安西四鎮的漢僧事務,他們將京都宗教信仰與圖本樣式直接帶入龜茲是當然之事。雖然慧超記載的年代是唐玄宗開元十五年(727年),但從大云寺的寺名記載可知,龜茲在唐玄宗開元初年還是一直延續武周時期崇奉的彌勒信仰。

此外,安西四鎮中的疏勒(喀什,Kashgar)與碎葉(Suyab)從文獻與考古遺存來看也曾建有大云寺。大云寺的主要特征是供奉彌勒,為武則天政權服務。據此,本書推斷安西都護府設立在龜茲時期建造的大云寺應當流行彌勒信仰,那么當時漢人在庫木吐喇開鑿唐風洞窟供奉的塑像和壁畫內容與大云寺奉祀彌勒信仰應有密切的聯系。在唐武周時期至安史之亂前唐朝大一統的政權下,安西移民的漢人、漢僧與將士在政策、思想、文化上均與中央保持一致,中央兩京地區對彌勒信仰倍加推崇,安西地區使用從兩京地區(尤以洛陽為先)創立的三佛并坐造像組合新樣式,強調彌勒佛的中尊地位則是其合理的推斷。

就目前遺存來看,內地三佛并坐造像組合并未開鑿于中心柱窟組合中。庫木吐喇窟群區第15~17窟設計者與建造者將漢地流行的三壁三龕或同一壁面三佛并坐造像組合樣式安置在龜茲三個中心柱窟正壁龕內組合,這是武周至玄宗開元年間兩京地區流行的三佛并坐組合樣式在龜茲中心柱窟中的移植與流傳,并表現出漢地圖本樣式在進入龜茲后與當地文化風尚的適應與調整。

(劉韜,博士,副教授。中央美術學院(微博)藝術學博士,現于中國人民大學哲學院博士后流動站從事博士后研究工作,主要研究方向為中國宗教美術研究。)

編輯:楊嵐

關鍵詞:回鶻時期龜茲石窟壁畫 龜茲石窟壁畫

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅