首頁>書畫·現(xiàn)場>訊息訊息

120歲的潘天壽給我們留下了什么?

在藝術(shù)的殿堂里,像在科學(xué)的殿堂里一樣,居住著三類人:一類人為了面包而藝術(shù),我們一般稱之為“工匠”;一類人為了心靈而藝術(shù),我們經(jīng)常稱之為文人畫;還有一類人,不是面包的問題,也不是心靈的問題,他們處在特殊的時(shí)代,特別是改朝換代、天崩地裂的時(shí)代,他們懷著一種強(qiáng)烈的抱負(fù),用藝術(shù)表達(dá)一種文化取向。

“這種藝術(shù)家非常特殊,我認(rèn)為潘天壽就是這么一位特殊的藝術(shù)家。”以上是中國美術(shù)學(xué)院教授范景中對藝術(shù)家的總結(jié)以及對潘天壽的判斷。

20世紀(jì)近現(xiàn)代中國畫四大家之一,這是以往大部分人對潘天壽最直接也最典型的了解。

而今,一場大展、一場研討會(huì),幾乎刷新了所有人對這位藝術(shù)家的總體認(rèn)知,潘天壽已經(jīng)不再僅僅局限于“藝術(shù)”,而是提升到了一個(gè)關(guān)乎民族文化自信的高度之上。事實(shí)證明,在今天重提潘天壽,恰到好處。

那么為何是在當(dāng)下?潘天壽之于當(dāng)下又有怎樣的意義呢?或許這正是在潘天壽誕辰120周年之際,值得紀(jì)念的意義。

與時(shí)代扭合在一起的人生

看了吳為山為潘天壽刻的雕像,很多人都說潘天壽不像一位藝術(shù)家,更像一位民國的知識(shí)分子;也有人說,如果他去參軍,一定是個(gè)好將軍。

誰說不是呢?很多人只了解他是一位畫家,其實(shí)對潘天壽自己來說,他是一個(gè)真正的教育家。而我們還可以認(rèn)為,他之所以是教育家,是因?yàn)樗且粋€(gè)想要救國的知識(shí)分子。

“無論是章太炎、蔡元培,還是潘天壽、黃賓虹,他們非常多的都是從中國所謂的舊學(xué)問,也就是從那個(gè)所謂前現(xiàn)代的學(xué)習(xí)體系中造就出來的。”中國美術(shù)學(xué)院副院長高士明認(rèn)為,潘天壽擁有百年前學(xué)人們“進(jìn)可以推動(dòng)社會(huì)革命,退可以治百世之學(xué)”的情懷和人格,并在他身上體現(xiàn)的淋漓盡致。

在潘公凱眼里,父親潘天壽是一個(gè)非常嚴(yán)肅的知識(shí)分子:“潘天壽小時(shí)候讀私塾,打下了國學(xué)底子,少年時(shí)代就考上了杭州第一師范學(xué)校,是當(dāng)時(shí)江南文科的最高學(xué)府。那里集中了夏丏尊、李叔同、經(jīng)亨頤、劉大柏等一大批文化名人,是一個(gè)傳播西方現(xiàn)代文明的重要據(jù)點(diǎn),我們現(xiàn)在把他們稱之為民族主義教育家,他們大多留學(xué)日本和歐洲,把西方最新的啟蒙思想和科學(xué)觀念都傳輸進(jìn)來,主要課程包括哲學(xué)、電學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)等,所以潘天壽是受過正規(guī)新式學(xué)校教育的知識(shí)分子。”

由此可見,潘天壽的知識(shí)結(jié)果主要來自兩方面,一是傳統(tǒng)私塾帶給他的傳統(tǒng)文化根底,二是杭州第一師范學(xué)校帶給他的現(xiàn)代知識(shí)結(jié)構(gòu)。

所以他是一個(gè)形象思維和邏輯思維都很發(fā)達(dá)的人。這似乎是一百年前文人志士身上的共同特征,他們都有著同樣的理想,那就是救國,一部分選擇投身革命,一部分選擇教育救國,而潘天壽,屬于后者。

選擇后者,潘天壽是經(jīng)過深思熟慮的。“他說自己沒有干事之才。”潘公凱說,潘天壽知道自己不適合搞政治,說話也很木訥,不適合搞革命,想來想去還是選擇了畫畫、教書這樣的路子。尤其是受到經(jīng)亨頤這一代人很重要的思想影響叫作“教育救國”,知識(shí)分子把教育救國當(dāng)成是最為根本的救國方式。這就是20世紀(jì)20、30年代知識(shí)分子的真誠和可愛。

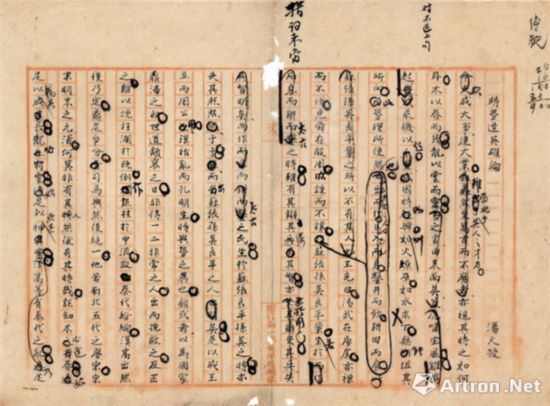

1917年 潘天壽「浙江一師」時(shí)期作文《時(shí)勢造英雄論》手稿

同時(shí),潘天壽又是跟時(shí)代語境緊緊扭合在一起的人,而且從他的孩童時(shí)期就已經(jīng)開始。他雖然生長在沿海偏僻的鄉(xiāng)下,那里卻是基督教進(jìn)入比較早的一片土地。

“寧波一帶教會(huì)跟老百姓相處的并不好,竟然爆發(fā)農(nóng)民的武裝起義,武裝起義的首領(lǐng)正是潘天壽父親的同榜秀才。這批武裝的農(nóng)民在被剿滅之前,經(jīng)過潘天壽的家鄉(xiāng),潘天壽的父親就以個(gè)人明義請這批造反英雄吃飯,幾百人人聲鼎沸,而正值潘天壽的母親做月子。母親因?yàn)槭艿襟@嚇而去世,父親也差點(diǎn)因此被清政府處罰。”潘公凱講述潘天壽從小的經(jīng)歷。

于是,在潘天壽7歲時(shí),就遭遇了東西方文化沖突帶來的直接影響,一個(gè)孩子就這樣被拖進(jìn)了時(shí)代語境之中。所以這一個(gè)人的一生,始終在關(guān)注著中西方文化之間的關(guān)系。

作為潘天壽的家庭成員,潘公凱直接目睹了父親在文革前后的經(jīng)歷:“我感受最深的就是他的人生態(tài)度和人生底色,這是潘天壽成為潘天壽的最重要的因素。”

潘天壽的生活非常樸素,非常簡單,他一輩子都像一個(gè)農(nóng)民那樣生活著:吃的東西很簡單,就是馬路邊上小攤上賣的燒餅油條。中飯、晚飯喜歡吃炒年糕,炒豆。現(xiàn)在餐館里還有賣的紫云英炒年糕他覺得是最好吃的。他每天早晨起來都會(huì)掃院子。

1959年 潘天壽院長在大會(huì)上講話

潘公凱回憶,父親在擔(dān)任浙江美術(shù)學(xué)院院長期間,學(xué)校分配給他一輛小汽車,司機(jī)等著他,但他從來都不用,覺得坐校車不舒服,不自然,他也不是節(jié)約,也不是裝腔作勢,他覺得沒必要。他喜歡走路,遠(yuǎn)一點(diǎn)的地方就坐公共汽車。

外表的樸素、謙和,但內(nèi)心卻很強(qiáng)悍、堅(jiān)強(qiáng),這讓潘天壽的情緒并不輕易外露。“雖然他的一生非常坎坷,他的經(jīng)歷和挫折也有很多,壓力非常大,但是回到家里卻從來都是一句話都不說。有再大的壓力他都頂著,頂不住也不抱怨,這一點(diǎn)我感受很深。所以我們家從來沒有人高嗓門說話,我的父親和母親從來不臉紅,從來不吵架。”潘公凱說,潘天壽性格粗狂、樸實(shí)又強(qiáng)悍,但非常幸運(yùn)的是,他又有非常敏銳的感性,對美的敏銳、對形式的敏銳,所以他可以成為一個(gè)好的藝術(shù)家。

1965年潘天壽在杭州景云村寓所止止室作畫

作為藝術(shù)家,潘天壽不會(huì)因?yàn)橐患喝の丁⑵姾退叫娜吨扑囆g(shù)史

這樣的幸運(yùn)帶給潘天壽最為直接的就是對于繪畫的感知力。在藝術(shù)創(chuàng)作上,范景中認(rèn)為,潘天壽顯然不是一個(gè)形式主義畫家,但他在形式方面卻極其敏感,極其傾心勘磨,好像是天命授之,又好像是本能所使,形式在他手里,總是高華燦爛,又總是負(fù)載了嶄新的意義。

“我們從他的形式中能夠看到八大、石濤甚至于浙派畫家的光彩,有時(shí)他的用筆比他們更加雄健更加豪放。可讓人神奇的是,他的畫面卻給人以一種毫不松懈的感覺,同時(shí)又有一種細(xì)膩的歷史感以一種大氣深闊的氣象磅礴開來。潘天壽決不是在傳統(tǒng)中小修小補(bǔ),而是要繼往圣之絕學(xué),開后來之精識(shí)。”范景中把潘天壽歸為士人畫家。

范景中說,從他早期的畫中看到吳昌碩、鄭板橋、八大乃至宋代畫院畫家的身影,卻又不同于前輩。潘天壽是一位追溯中國傳統(tǒng)的杰出畫家,他不會(huì)因?yàn)橐患喝の丁⑵姾退叫娜吨扑囆g(shù)史。從這一點(diǎn)看來,潘天壽的胸懷博大、精深。

美術(shù)史上說,潘天壽學(xué)吳不泥吳,吳昌碩感嘆:“阿壽學(xué)我最像,跳開去又離開我最遠(yuǎn),大器也。”

松梅群鴿圖卷

潘天壽 雄視圖 中國畫(指墨) 347.3×143cm 1960年代

而從潘天壽后期的作品中,能夠明顯的看到構(gòu)圖、線條和外來藝術(shù)的痕跡。范景中認(rèn)為,雖然潘天壽提出要與西方拉開距離,但實(shí)際上他絕不排斥向西方學(xué)習(xí),他的構(gòu)圖和線條都有來自西方的藝術(shù)觀念。

“潘天壽藝術(shù)的意義遠(yuǎn)不止于一些形式上的問題,他不會(huì)滿足那種游戲遣興的‘文人畫’,他懷有更高的目標(biāo):將道德的力量與藝術(shù)的質(zhì)量聯(lián)系在一起。縱觀潘天壽的藝術(shù)觀念和他的創(chuàng)作活動(dòng),我認(rèn)為,他始終把個(gè)人道德修養(yǎng)放在一個(gè)比社會(huì)倫理更高的位置之上,這正是儒家士人的精義所在。因而,也想借此表達(dá)一個(gè)自己醞釀已久的觀念:潘天壽是學(xué)者畫家,更是士人畫家;就學(xué)者畫家而言,他是現(xiàn)代的,學(xué)院派的,因而也是世界性的,他的畫面有種神奇的秩序,就像宇宙論者探索先驗(yàn)的和諧那樣,他探索了外延之外的存在;但就士人畫家而言,是我更強(qiáng)調(diào)的,他不僅用藝術(shù)去表達(dá)‘天地有正氣,雜然賦流形’,而且他本身就充滿了浩然正氣。”范景中說。

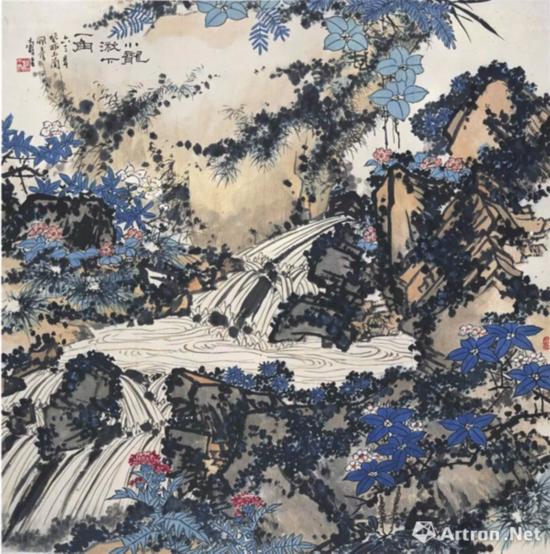

潘天壽 小龍湫下一角圖 中國畫 107.8×107.5cm 1963

似乎正是這種浩然正氣,才讓“神奇的秩序”使然,所以,潘天壽的繪畫完全不同于傳統(tǒng)文人畫的纖弱,也不流于海派繪畫的浮艷,被稱作是“強(qiáng)其骨”和“一味霸悍”。在這次紀(jì)念大展之中,被學(xué)者們提及最多的一幅作品是一幅尺寸并不太大的《小龍湫下一角》,皆認(rèn)為是潘天壽最完美的藝術(shù)表達(dá),將山水與花鳥合二為一,畫面繁茂卻筆筆清晰,又不雜亂。

眾所周知,作為藝術(shù)家的潘天壽,是堅(jiān)持傳統(tǒng)的代表。就如剛剛談及,他一生都在關(guān)注著中西方文化之間的關(guān)系,而這也讓他的一生充滿爭議。就像我們?nèi)缃裨谡褂[中所看到的那些存世不多的巨幅畫作,都是潘天壽為中國畫據(jù)理力爭的結(jié)果。他覺得這不是他的個(gè)人問題,而是一個(gè)畫種的問題,是中國民族文化傳承的問題。

新中國建立以后,在新的文藝政策之下,有一種論調(diào)是認(rèn)為中國畫就是畫點(diǎn)兒花花草草、山山水水,好像不能直接表現(xiàn)工農(nóng)兵的生活,覺得中國畫不能畫大畫,只是幾個(gè)朋友坐在一起自娛自樂的事情,認(rèn)為中國畫遲早是要被淘汰的,西畫會(huì)代替中國畫。

于是就有了針對中國畫“不能反映現(xiàn)實(shí),不能作大畫,沒有世界性”的問題。1957年,耿直而激進(jìn)的潘天壽發(fā)表了“誰說中國畫必須淘汰”的表述。

“潘天壽先生說,東方繪畫之基礎(chǔ)在哲理,西方繪畫之基礎(chǔ)在科學(xué)。因此,中西繪畫各有自己的體系和發(fā)展規(guī)律。”作為潘天壽先生的高徒,當(dāng)代花鳥畫代表畫家張立辰這樣回憶潘天壽先生的觀點(diǎn),這就形成了他至今最常被人提及的“兩峰論”:應(yīng)該讓中國藝術(shù)與西方藝術(shù)拉開距離,當(dāng)然并不是完全拒絕西方,中國文化與西方文化分別是兩個(gè)世界高峰,中國藝術(shù)是世界性的。

有人認(rèn)為,潘天壽在20世紀(jì)藝術(shù)教育方面起到的作品比繪畫的價(jià)值還大

如今,在20世紀(jì)四位中國畫大家里,潘天壽現(xiàn)存的作品是數(shù)量最少的。而這很大一部分原因在于,潘天壽幾十年里將自己的大部分精力都投入到了藝術(shù)教育中。也有不少專家認(rèn)為,潘天壽在20世紀(jì)藝術(shù)教育方面起到的作品比繪畫的價(jià)值還大。

這從他的個(gè)人經(jīng)歷中就能窺出一二,早年在師范學(xué)院畢業(yè)之后,潘天壽就到小學(xué)和中學(xué)讀書,后來到上海藝專,然后又跟人一起創(chuàng)辦新華藝專,再后來就到杭州的國立藝專,他似乎從來沒有間斷過教書。

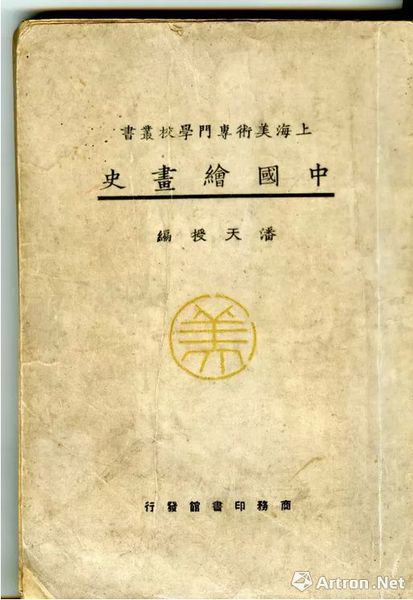

1926年 潘天壽所編《中國繪畫史》

在教學(xué)過程中,潘天壽思考最多的就是中國美術(shù)教育怎么走向現(xiàn)代。在上海期間,他已經(jīng)在思考如何籌建中國畫專業(yè)的各種課程,他為此寫了《中國繪畫史》,至今已經(jīng)快一百年了,依然是美術(shù)史教育的特別有意義的書。當(dāng)然他不僅教畫畫,詩詞篆刻書法他都教,他還寫了《中國書法史》,只是在文革期間被毀,沒有留下來。

如果非要列舉潘天壽對于中國藝術(shù)教育的幾大重要貢獻(xiàn),那么至少要數(shù)出這么幾項(xiàng):在重慶創(chuàng)辦了中國畫系,在中國畫系里將人物、花鳥、山水分科,改變中國畫系的素描基礎(chǔ)教學(xué)。

中國藝術(shù)研究院研究員杭春曉統(tǒng)計(jì)了一組數(shù)據(jù),在林風(fēng)眠擔(dān)任杭州國立藝專校長期間,1930年代和1940年代,繪畫系的油畫與國畫課程比例分別為20:4和24:9。

由此可見中國畫傳統(tǒng)在民國時(shí)期是被忽視的,其實(shí)在20世紀(jì)20年代之后,無論是北平藝專還是南方的國立藝專、上海藝專,在學(xué)校的教學(xué)課程設(shè)置和教學(xué)方法都是從歐洲引進(jìn)的,就像國立藝專是直接參照了巴黎高等美院的教學(xué)機(jī)制,這個(gè)是20世紀(jì)一個(gè)非常重要的美術(shù)教育方面的一個(gè)大進(jìn)步和成果。但是有一個(gè)偏頗,那就是對于中國畫的忽視。

中國畫只是成為了繪畫系中的一門課程,也就是學(xué)生們在學(xué)習(xí)素描、水分、油畫、雕塑的同時(shí)也會(huì)學(xué)一門國畫。這樣的背景之下,就使得中國畫這樣的專業(yè)成為教學(xué)輔助的內(nèi)容,中國畫專業(yè)得不到延續(xù)和深入。潘天壽對此一直很焦慮中國畫的傳統(tǒng)會(huì)中斷。抗戰(zhàn)時(shí)期,北平已轉(zhuǎn)和杭州藝專合并,內(nèi)遷重慶。潘天壽開始當(dāng)校長,在這個(gè)時(shí)期他把中國畫系正式建立起來,從那只有,中國畫系的課程就趨向完整,這對于20世紀(jì)的中國畫教學(xué)來說是一個(gè)非常重要的影響。只不過當(dāng)時(shí)因?yàn)闂l件有限,主要講課的老師就是以潘天壽和李苦禪等兩三個(gè)老師為主。

潘天壽1961年給花鳥班上課

60年代初,潘天壽又意識(shí)到一個(gè)問題,那就是學(xué)校里雖然設(shè)立了國畫系,但是都以畫人物為主,在教學(xué)中,山水花鳥的出現(xiàn)只是作為人物畫的背景和襯托出現(xiàn)。那時(shí)候畫畫主要是畫工人或者老農(nóng)民,老農(nóng)民后面得有點(diǎn)兒山,腳邊上得有棵草,潘天壽認(rèn)為這是一個(gè)挺大的問題:如果把山水和花鳥都變成背景,實(shí)際上它們是不能得到獨(dú)立發(fā)展的,也就無法形成獨(dú)立的學(xué)科。所以潘天壽當(dāng)時(shí)就提出來要再中國畫系里將人物、山水、花鳥三個(gè)專業(yè)要分開,他將這樣的提議寫好跟文化部談,幸虧有老先生的贊成,得以分科成功。

在具體教學(xué)層面,潘天壽主張中國畫系的素描教學(xué)不能以西方素描為基礎(chǔ)。如今的中央美術(shù)學(xué)院教授、藝術(shù)家唐勇力也曾經(jīng)在中國美術(shù)學(xué)院工作過15年,他常常聽老先生們提及潘天壽關(guān)于素描的觀點(diǎn)和看法,并至今影響著國內(nèi)高校的中國畫系基礎(chǔ)教學(xué)。

“潘天壽先生認(rèn)為對西洋素描要研究,不要停留在現(xiàn)在的看法上,高低年級(jí)要分階段,低年級(jí)要畫得準(zhǔn)細(xì)致性,是打好扎實(shí)的捉形基礎(chǔ)階段,高年級(jí)要重節(jié)奏,要注重藝術(shù)表現(xiàn),通過上述的這樣的素描先生對素描的看法和梳理,我們不難看出西方的素描方法在中國畫教學(xué)中是可以借鑒的,但是不要把西方的西洋素描,要結(jié)合中國畫自身的造型特點(diǎn),注重吸收西方西洋素描的調(diào)子,對素描有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí),不同專業(yè)不同年級(jí)要有不同的側(cè)重點(diǎn)。”唐勇力認(rèn)為,這是潘天壽對素描和后輩在教學(xué)上的一個(gè)很大啟示。

顯然,無論是中國畫的教育體系,還是“一味霸悍”的力作,亦或是頂天立地的人格,潘天壽留給后輩的遠(yuǎn)不止于此。借用高士明的話說:“20世紀(jì)是一個(gè)快鏡頭,這一百年,地覆天翻。從當(dāng)年大家普遍認(rèn)同的天不變、道亦不變,敢叫日月?lián)Q新天再到翻天覆地慨而慷。如果真的放眼千年,我們跟潘老先生是同一條道路上的同行者。”中國的今天依然處在劇烈的變革之中,我們不斷談及中國傳統(tǒng),如何在上一輩人的基礎(chǔ)上前行,這是今天紀(jì)念潘天壽的用意所在。

編輯:楊嵐

關(guān)鍵詞:潘天 天壽 中國畫 ,潘 藝術(shù)

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項(xiàng)目 澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇

澳大利亞豬肉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)官員看好進(jìn)博會(huì)機(jī)遇 聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯(lián)合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜

聯(lián)合國特使赴也門斡旋荷臺(tái)達(dá)撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁

以色列前能源部長因從事間諜活動(dòng)被判11年監(jiān)禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會(huì)”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學(xué)明

錢學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠法師

學(xué)誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅