首頁(yè)>書(shū)畫(huà)·現(xiàn)場(chǎng)>訊息訊息

三年留日求學(xué) 傅抱石個(gè)人藝術(shù)創(chuàng)作受了怎樣的影響

考察傅抱石留日期間創(chuàng)作的和歸國(guó)后摹仿日本畫(huà)家的人物故實(shí)畫(huà)之后,并不能以充分實(shí)證的方式確認(rèn)其對(duì)日本歷史畫(huà)直接的仿摹與復(fù)寫(xiě)。從圖像經(jīng)驗(yàn)角度,他肯定觀看過(guò)諸多日人的歷史題材畫(huà)作,受到日本繪畫(huà)的廣泛熏陶,但這些已悄然內(nèi)化為個(gè)人潛在的藝術(shù)修養(yǎng),并非如某些學(xué)者認(rèn)為的直接吸收和繼承。

1932年秋至1935年夏,傅抱石在日本度過(guò)了將近三年的求學(xué)生活。但他對(duì)個(gè)人藝術(shù)創(chuàng)作如何受日本美術(shù)影響這一話(huà)題幾未發(fā)表過(guò)正面陳述。直至1962年傅抱石到北京開(kāi)會(huì)期間接受中央美院瑞典留學(xué)生雷龍的訪問(wèn)時(shí)才講道:“但日本畫(huà)對(duì)我也有影響。一是光線;二是顏色上大膽些了。現(xiàn)在看來(lái),第一點(diǎn)比較顯著,在創(chuàng)作上注意了光線對(duì)比等等。”這段話(huà)主要還是從中國(guó)畫(huà)技法革新角度談的,所說(shuō)的在光線、顏色等方面對(duì)日本畫(huà)的借鑒,在其入蜀后諸多自成面貌的山水畫(huà)作品中可被察知。

橋本關(guān)雪 《訪隱圖》,絹本設(shè)色,昭和5年(1930),足立美術(shù)館藏

橋本關(guān)雪 《訪隱圖》,絹本設(shè)色,昭和5年(1930),足立美術(shù)館藏

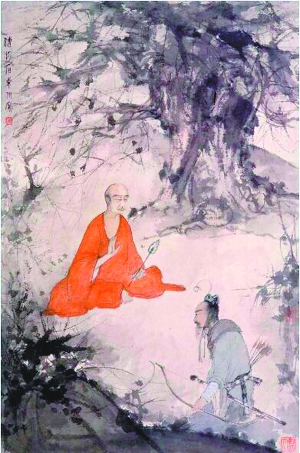

傅抱石《仿橋本關(guān)雪 石勒問(wèn)道圖》,92.2cm×61.1cm 紙本設(shè)色,約1945年作,南京博物館藏

傅抱石《仿橋本關(guān)雪 石勒問(wèn)道圖》,92.2cm×61.1cm 紙本設(shè)色,約1945年作,南京博物館藏

郎紹君先生《論現(xiàn)代中國(guó)美術(shù)》一書(shū)中論及徐悲鴻的古代題材人物畫(huà)時(shí)談道:

借古典故事、英雄人物以表達(dá)某種理想或見(jiàn)解,又出自哪里呢?傳統(tǒng)繪畫(huà)雖也有這種先例,但畢竟不太多。旅居美國(guó)的謝里法認(rèn)為,徐悲鴻的這種古典理想傾向是受到了十九世紀(jì)末二十世紀(jì)初的新日本美術(shù)的啟示。自明治以后,日本美術(shù)接受西方繪畫(huà)潮流的影響,出現(xiàn)了以橫山大觀、下村觀山、菱田春草、藤島武二、中村不折、青木繁等為代表的“以東方文化為背景的歷史畫(huà)”。

文中述及的19世紀(jì)末、20世紀(jì)初日本畫(huà)壇的“以東方文化為背景的歷史畫(huà)”,其歷史背景是明治后期以岡倉(cāng)天心為精神領(lǐng)袖,以文中所舉諸家為代表畫(huà)家的“新日本畫(huà)運(yùn)動(dòng)”的興起。

同時(shí)期歷史文化語(yǔ)境下,新日本畫(huà)運(yùn)動(dòng)中盛行歷史題材潮流的影響是否波及留日期間傅抱石的人物故實(shí)畫(huà)創(chuàng)作?如肯定這一影響,那么具體在哪些方面影響?影響得深與淺、多與少?等等這些問(wèn)題,學(xué)界持見(jiàn)不一。持徹底肯定態(tài)度的,以張國(guó)英和林木為代表。張著《傅抱石研究》中“傅抱石與日本畫(huà)風(fēng)”一章將日本畫(huà)家的歷史畫(huà)與傅氏歷史題材人物畫(huà)細(xì)致比較,可視為目前對(duì)此問(wèn)題最為深入的研究。

林著《傅抱石評(píng)傳》中全面引用了張國(guó)英的觀點(diǎn),并進(jìn)一步確認(rèn)了日本歷史畫(huà)風(fēng)對(duì)傅氏人物畫(huà)的直接影響。大致是通過(guò)比較相同(或相類(lèi))的畫(huà)名或畫(huà)題來(lái)近乎決斷地指出當(dāng)時(shí)日本畫(huà)家的歷史畫(huà)對(duì)傅抱石人物故實(shí)畫(huà)的直接啟發(fā)和深度影響。張、林二著中這種對(duì)應(yīng)比較的闡述及其得出的觀點(diǎn)在一定程度上是符合藝術(shù)史規(guī)律的,具備一定的說(shuō)服力,但細(xì)究則發(fā)現(xiàn),徑言傅抱石的人物故實(shí)畫(huà)在畫(huà)題上即是對(duì)日本歷史畫(huà)的完全吸納或直接相繼,甚至說(shuō)“傅抱石人物畫(huà)受日本畫(huà)家的影響是非常具體而實(shí)在的”,尚存片面和牽強(qiáng)之嫌。

中國(guó)古代繪畫(huà)史上的傳統(tǒng)畫(huà)題是人皆可見(jiàn)、可曉并可用的公共知識(shí)資源,舉世共享之,決無(wú)國(guó)人與日人之別。張、林二著中談到的日本諸家所作《五柳先生》《歸去來(lái)圖》《蘭亭修禊》《竹林七賢》《蘇武牧羊》《赤壁舟游》等,在中國(guó)古代畫(huà)學(xué)文獻(xiàn)中屢見(jiàn)記載,俯仰可得,并有歷代若干與這些畫(huà)題相關(guān)的畫(huà)跡傳世。作為赴日留學(xué)前就已經(jīng)撰寫(xiě)出《國(guó)畫(huà)源流述概》和《中國(guó)繪畫(huà)變遷史綱》等美術(shù)史著作的傅抱石,對(duì)重要的畫(huà)學(xué)文獻(xiàn)和作品圖像必定較為熟稔,加之他對(duì)文史古書(shū)和古典文學(xué)的積年嗜好,憑借個(gè)人讀書(shū)與學(xué)識(shí)儲(chǔ)備完全可以擷獲并鉆研這些傳統(tǒng)畫(huà)題。這一修習(xí)基礎(chǔ)在赴日前就應(yīng)該具備了。他早年數(shù)量極少的、有文字記錄的畫(huà)作中,就有一幀作于1930年的《醉翁亭記圖》,葉宗鎬著《傅抱石年譜》稱(chēng)此圖為“傅氏第一幅寫(xiě)意山水與工筆人物相結(jié)合的作品”。歐陽(yáng)修這篇名文富含較強(qiáng)的情節(jié)性,依托文中的人物和情節(jié),傅畫(huà)也顯然屬于人物故實(shí)作品,據(jù)此可知,其古典歷史題材的人物故實(shí)畫(huà)在赴日前就已經(jīng)著手創(chuàng)作了。

另外,討論日本歷史畫(huà)對(duì)傅抱石人物故實(shí)畫(huà)的影響,兩者主題內(nèi)容的衡校自然是重要一環(huán),但還應(yīng)關(guān)注人物形象、構(gòu)圖特征、技法語(yǔ)言和風(fēng)格意蘊(yùn)等要素,僅就畫(huà)名和主題來(lái)談,略有單薄。此外,萬(wàn)新華著《傅抱石藝術(shù)研究》中也引用了張國(guó)英的分析,認(rèn)為“對(duì)日本繪畫(huà)的汲取,傅抱石形成了自己獨(dú)特的邏輯”,“傅抱石對(duì)日本繪畫(huà)的學(xué)習(xí),更多的是一種對(duì)革新精神和創(chuàng)新思路的啟發(fā)”。而之后談到技法時(shí)稱(chēng),傅抱石常畫(huà)的《二湘圖》“一顧一盼的人物造型特征應(yīng)該得自于日本浮世繪美人畫(huà)的啟發(fā)”似不完全確切。因?yàn)閺膱D像經(jīng)驗(yàn)繼承上分析,明代文徵明的《湘君湘夫人圖》中的“二湘”形象已經(jīng)是這種人物造型和構(gòu)圖形式,傅氏在醞釀該畫(huà)題創(chuàng)作時(shí)不可能不參看文徵明圖,而對(duì)前代同題畫(huà)作的學(xué)習(xí)中必然對(duì)這些要素進(jìn)行了參酌和承嗣。由此可見(jiàn),傅抱石人物故實(shí)畫(huà)的題材來(lái)源和形式借鑒是豐富而復(fù)雜的,中國(guó)繪畫(huà)傳統(tǒng)的滋養(yǎng)與日本歷史畫(huà)的影響都不可或缺。但談?wù)摵笳邥r(shí)最好能夠做出詳實(shí)而有據(jù)的細(xì)部解析,整體上籠統(tǒng)的比照尚不能達(dá)到這一研究期望。這一問(wèn)題的解決有待將來(lái)傅氏早期留日前后相關(guān)材料的進(jìn)一步豐富,或可收獲廣為學(xué)界信服的結(jié)論。

統(tǒng)觀現(xiàn)有全部傅氏在日畫(huà)跡記載,能大致認(rèn)為是人物故實(shí)畫(huà)的最多只有《洗馬圖》《淵明沽酒圖》《柳夫人名如是》和《樹(shù)猶如此》四幅。從畫(huà)題上來(lái)說(shuō),這些作品與當(dāng)時(shí)日本歷史畫(huà)的聯(lián)系都并不是緊密直接的,只是出于中國(guó)傳統(tǒng)文史資源。因作品圖像不得見(jiàn),故在技法、風(fēng)格、形式等方面的關(guān)系也不足言明。

歸國(guó)后的人物故實(shí)畫(huà)作品中,有兩幅畫(huà)最值得關(guān)注,即在畫(huà)名上直言摹仿于日本畫(huà)家橋本關(guān)雪的《擬關(guān)雪赤壁舟游》(1936)和《仿橋本關(guān)雪石勒問(wèn)道圖》(1940年代)。前者為立軸構(gòu)圖,上部留白,中部畫(huà)一烏篷小舟,舟中畫(huà)五人,舟頭白衣高冠端坐吹簫者一人,舟內(nèi)烏篷下坐而聆聽(tīng)者三人,舟尾掌舵舟子一人。人物多用簡(jiǎn)筆勾勒,有三人淡墨微染,五官、須發(fā)皆點(diǎn)到為止,而凝神聞簫之情態(tài)頗為傳神。左上方篆書(shū)題款:“丙子六月,抱石寫(xiě)關(guān)雪意。”我們可以看到橋本關(guān)雪作于昭和10年(1935)的《赤壁前游圖》,為書(shū)畫(huà)合一的手卷形式。張國(guó)英和林木都認(rèn)為傅抱石《擬關(guān)雪赤壁舟游》所仿是關(guān)雪此圖。但對(duì)比這兩圖,確實(shí)差別很大,所以葉宗鎬說(shuō)“此畫(huà)題款意為仿日本畫(huà)家橋本關(guān)雪筆意,而兩者比較,無(wú)論構(gòu)圖、畫(huà)法,均毫無(wú)相同處”。筆者認(rèn)為,傅抱石未必就是模仿這一本,關(guān)雪筆下這一畫(huà)題是否會(huì)有更早的本子?其他圖未見(jiàn),也不能斷語(yǔ)。《仿橋本關(guān)雪石勒問(wèn)道圖》從畫(huà)題上看屬于傳統(tǒng)人物故實(shí)畫(huà),《宣和畫(huà)譜》卷一載隋展子虔等繪過(guò)此圖。傅氏所作此幅,持弓佩劍武士即是石勒,問(wèn)道于紅衣僧人之前。傅氏所仿為橋本關(guān)雪的《訪隱圖》,該圖于昭和5年(1930)在第11回帝展展出。對(duì)比傅圖與關(guān)雪原作,在人物形象塑造和畫(huà)面整體構(gòu)圖上存在頗多類(lèi)似之處。兩圖皆將高僧佛圖澄與石勒置于一帶斜坡之上,一株巨冠大樹(shù)之下,只是關(guān)雪作此樹(shù)盤(pán)曲枯干,似寒林冬景,而傅氏則勁毫狂掃水墨淋漓,映現(xiàn)一隅濃蔭。兩圖中人物的姿態(tài)和位置,以及隱者的手勢(shì)、衣袍的樣貌,武者的弓箭、佩劍和腰帶的盤(pán)結(jié)等細(xì)節(jié)幾乎完全一致。只是傅氏換成了紅衣光頭老僧,其形貌與傅畫(huà)《醉僧圖》《賺蘭亭圖》《無(wú)量壽佛》等作品中的僧人形象相同,而武者的頭巾、衣服的顏色等也做了變更,還將關(guān)雪畫(huà)中隱者身邊的黑色酒壺、武者旁邊的白犬以及畫(huà)面下方的黑馬省略了,只單純的圖繪了兩個(gè)人物。在人物神態(tài)上,關(guān)雪圖中“武者的動(dòng)與隱者的靜形成了有趣的對(duì)比。兩人目光銳利,保持著緊張的狀態(tài)”,而傅畫(huà)中佛圖澄的神態(tài)更為恬淡超然,石勒則微微低目,宛若聽(tīng)畢佛法后沉入若有所思的反省之境。將關(guān)雪的有發(fā)隱者變作無(wú)發(fā)高僧,將氣氛緊張的銳目相對(duì)變作靜穆肅然的省心問(wèn)道,也可見(jiàn)傅抱石對(duì)這一古典故實(shí)的深入理解。

除了這兩幅傅氏仿關(guān)雪作品,依張、林二著所言,“傅抱石畫(huà)過(guò)數(shù)幅的《琵琶行》,則與橋本關(guān)雪1910年第四回文展的得獎(jiǎng)作品《琵琶行》相關(guān)。”這一說(shuō)法也值得商榷。傅抱石在1940年代畫(huà)過(guò)數(shù)幅《琵琶行》,這一畫(huà)題依據(jù)白居易膾炙人口的名篇所繪。橋本關(guān)雪作于明治43年(1910)的這一《琵琶行》,畫(huà)中交錯(cuò)三只船,中間船上一女兩男,女子即是琵琶女,正微低雙目,似傾訴身世,琵琶橫于身側(cè),對(duì)坐江州司馬與其友,正凝神靜聽(tīng)若有所慮。人物刻畫(huà)極其細(xì)致,也屬于受西方寫(xiě)實(shí)手法影響的創(chuàng)作。傅畫(huà)此題個(gè)性獨(dú)特,如現(xiàn)藏南京博物院的一幀約作于1944年的《琵琶行》,立軸構(gòu)圖,上半部分繪一客舟泊于江畔,濃蔭掩映,舟上三人,琵琶女彈弦,江州司馬與其友傾聽(tīng),下半部分繪三位隨從牽馬以待。圖中所有人物皆各自凝神,琵琶曲如水流淌,宛若紛紛激活了每個(gè)人心中的故事。江州司馬低首沉思,遙憶舊鄉(xiāng),心緒愀然,“天涯淪落”的客寄之凄情又何止其獨(dú)具。相對(duì)于關(guān)雪之作,傅畫(huà)《琵琶行》更善于以傳神的人物刻畫(huà)傳遞豐富的心理空間,幽遠(yuǎn)的詩(shī)意與深邈的畫(huà)境彼此交融。

由這幾幅作品的分析可以看出,傅抱石對(duì)橋本關(guān)雪的模仿有直接的圖像借鑒,更有自出心裁的學(xué)習(xí)式新變,且更多的是在模仿關(guān)雪作品過(guò)程中對(duì)畫(huà)題內(nèi)容和繪畫(huà)表現(xiàn)的進(jìn)一步個(gè)性化研究與創(chuàng)造。這也可以看作是傅氏對(duì)日本歷史畫(huà)諸家借鑒、學(xué)習(xí)的一個(gè)基本規(guī)律和重要立場(chǎng)。

考察了傅抱石留日期間創(chuàng)作的和歸國(guó)后摹仿日本畫(huà)家的人物故實(shí)畫(huà)之后,并不能以充分實(shí)證的方式確認(rèn)其對(duì)日本歷史畫(huà)直接的仿摹與復(fù)寫(xiě)。從圖像經(jīng)驗(yàn)角度,他肯定觀看過(guò)諸多日人的歷史題材畫(huà)作,受到日本繪畫(huà)的廣泛熏陶,但這些已悄然內(nèi)化為個(gè)人潛在的藝術(shù)修養(yǎng),并非如某些學(xué)者認(rèn)為的直接吸收和繼承。這一問(wèn)題非常復(fù)雜,礙于日本相關(guān)歷史畫(huà)作品與傅氏早期繪畫(huà)實(shí)物音稀跡杳等現(xiàn)實(shí)困難,故而以現(xiàn)有的材料還很難得出更為確切的結(jié)論。

(作者系首都師范大學(xué)美術(shù)學(xué)院副教授)

編輯:陳佳

關(guān)鍵詞:三年留日求學(xué) 傅抱石個(gè)人藝術(shù)創(chuàng)作 受了怎樣的影響

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全

貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng)冬日為客機(jī)除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國(guó)年”

保加利亞古城歡慶“中國(guó)年” 河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀

河北塞罕壩出現(xiàn)日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng)

尼尼斯托高票連任芬蘭總統(tǒng) 第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕

第30屆非盟首腦會(huì)議在埃塞俄比亞開(kāi)幕 保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié)

保加利亞舉辦國(guó)際面具節(jié) 敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案

敘政府代表表示反對(duì)由美國(guó)等五國(guó)提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統(tǒng)宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢(qián)學(xué)明

錢(qián)學(xué)明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進(jìn)

許進(jìn) 李健

李健 覺(jué)醒法師

覺(jué)醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關(guān)牧村

關(guān)牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國(guó)樞

詹國(guó)樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛(ài)興

姚愛(ài)興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛(wèi)

謝衛(wèi) 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽(yáng)

黃信陽(yáng) 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學(xué)誠(chéng)法師

學(xué)誠(chéng)法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅