首頁>書畫·現場>訊息訊息

羅丹:究竟有什么比想女人更重要呢

一方面是虛偽與罪惡促使強烈的性欲求——即使這欲求可得到一般的滿足——變得炙熱且幻化不定;另一方面則畏懼女人(一如財產)的逃脫,而需要不斷地控制她們。沒有什么比羅丹的雕塑更能生動地呈現19世紀下半葉中產階級的性道德觀了。

羅丹與性操控

“人們說我太愛想女人了。”羅丹(Auguste Rodin)曾對威廉·羅森斯坦(William Rothenstein)這樣說,停了一會,他又說:“但究竟有什么比想女人更重要呢?”

羅丹死后50周年的紀念會上,有數以萬計的雕塑圖片被印在紀念畫冊或雜志上。這類的宣傳推廣對精英文化的禮贊,是一種惠而不費的做法,某些人基于商業市場的考量,認為有必要持續擴大。然而依我之見,這很顯然是一種完全不同的歷史見解。

在19世紀的后半葉,被認為是大師級的藝術家之中,羅丹是唯一在有生之年被國際敬仰且公認極為優秀的一位。他是一位墨守傳統的人,曾說:“社會中最糟的虛妄之言便是求進步的想法。”羅丹出身于巴黎一個樸素的小資產家庭,爾后成為一位大師級的藝術家。在他事業的巔峰時期,曾雇傭多達10位雕刻家切割那些他賴以成名的大理石作品。1900年之后,他宣稱自己的年收入已達20萬法郎,實際上還可能更高。

羅丹美術館,位于法國巴黎市費城公園路及22街交接處。這里曾經是羅丹的住所,從1908年開始到1917年去世,羅丹居住在這里并在此創作。

造訪舊稱彼翁府(H?tel de Biron)的羅丹美術館,是一個奇特的經驗。其中典藏的大部分是羅丹的作品,博物館里充塞著數以百計的人體,宛如雕像的家或工作坊。如果你靠近其中任何一具人體雕像,用眼睛仔細觀察,會發現許多意外的趣味(例如手或口的細節描繪、主題的暗示等)。但是除了《巴爾扎克》(Balzac)和早在20年前制作的《行走的人》(Walking Man)之外(《行走的人》向來被視為研究《巴爾扎克》的早期作品),沒有任何一個形體能夠獨立站出來表達自己。根據自由站立(free-standing)雕像的第一原則來看,沒有任何一個形體足以主導它所占據的空間。

所有的雕像皆為其輪廓內的囚犯而已。這效果是累積而成的。你會察覺這些形體存在于一種可怕的壓抑之下,一種無形的壓力抑制著從任何一個如指尖般細小表面掙脫而出的可能性。羅丹宣稱:“雕塑不過是壓縮與突起的藝術罷了,不會逃出這個范圍。”

當然,至少在彼翁府內無法逃出這個范圍。這些形體似乎被迫回到它們原有的材質上:如果同樣的壓力續增,三維空間的雕塑會變成一種淺浮雕;再增加的話,淺浮雕將變成墻上的印痕。《地獄之門》(Gates of Hell)正是此種壓抑最龐大且復雜的示范與表現。“下地獄”就是將這些人體壓回門內的力量。而《思想者》(The Thinker)凝望著前方,咬牙握拳地抗拒外界的接觸:他自觸碰到他的空氣中蜷縮回來。

羅丹在世時,曾有膚淺的批評家攻擊他對人體的殘毀——切掉手臂、砍除軀干等。雖然這一類的攻擊是愚蠢且被誤導的,但也并非沒有依據。因為大多數羅丹的人體雕像都被簡化至幾乎無法獨立存在的地步:它們因壓抑而受苦。

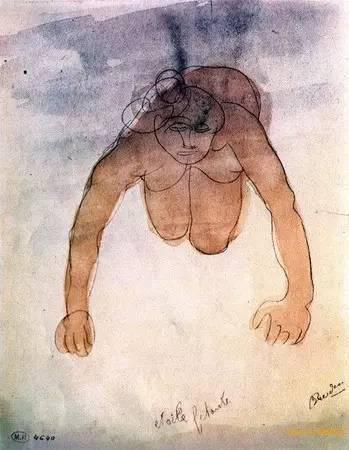

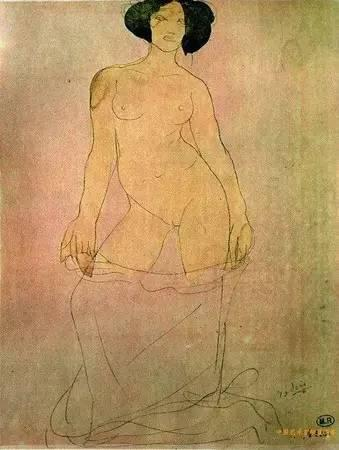

羅丹著名的裸體繪畫也遭致同樣的命運。他畫女人或舞者的輪廓時,眼睛并未離開模特兒,水彩是事后再填上的。這些繪畫雖然頗具沖擊力,但看起來的確像是被壓扁的花朵或葉子。

以《她曾是制盔者的嬌妻》(She Who Was Once the Helmet-Maker’s Beautiful Wife)這件作品為例,瘦弱的老婦人形體,和她那扁平的胸脯及幾近見骨的皮膚,就是最好的典型。或許羅丹本人也隱約地察覺了自己的傾向。

通常描繪個體或群體的“動作”,更能看出某些壓抑的力量。有些成雙的伴侶相互擁抱(例如《吻》[The Kiss]中所有肢體皆松弛無力,除了他的手和她的臂膀是向內使力的),其他伴侶們相互傾倒。人體擁抱大地,有人暈倒在地上。傾倒的女像柱(caryatid)仍承受著石頭壓下的重力。女體蜷曲著宛如被壓縮藏匿在角落里,等等。

在羅丹的許多大理石作品中,人體和頭本應視為它們是自未曾切割的石塊中浮現出來的,但是實際上它們看起來卻像是被壓回去糅合在石塊之中。依照這個暗示延續發展下去的話,這些人的形體不會獨立出來而獲得解放,反而會隱沒消失不見。

有的時候即使雕像的動作明顯地掩飾了加諸其上的壓力(例如某些小型的青銅舞者),我們仍能察覺這些形體在雕塑家的手底下,仍是溫馴且未成形之物。這個“造物”之手的想法的確蠱惑著羅丹,他描述這“手”握著未完成的塑像和土塊,稱它為“上帝之手”。

羅丹自己解釋說:

一個好的雕塑家若不能進駐生命的奧秘,就無法塑造人類的形體。這些不同的個體無非只提示了神的存在,萬物永遠追隨著造物主的引導……這也是為什么我的塑像雖具手足,卻仍禁錮于大理石中的緣故;生命雖四處皆是,但少有全然的呈現或完美自由的個體。(伊莎朵拉·鄧肯[Isadora Duncan],《我的人生》[My Life,London,1969])

然而,假設羅丹所加諸他雕像身上的壓力是一種融合大自然和泛神論的表現手法,那為什么運用在雕塑的技巧上影響這么嚴重?我想作為一個雕塑家,羅丹絕對擁有絕佳的天賦與技巧。然而,因為他的作品中所顯示出來的基本的弱點,我們必須檢視他人格個性上的發展架構,而非僅是參考他自己發表的看法。

羅丹生前無法滿足性欲是眾所周知的事,即使在他死后仍有一些關于他私生活的資料及作品(包括數百幅繪畫)被秘密保存。所有研究寫作有關羅丹的雕塑藝術的人都注意到了這個藝術家在感官上或性欲上的特質,雖然許多人只把他的性欲視為調味料而已,但對我而言,它是羅丹藝術創作的主要動機,絕不只是弗洛伊德所謂的潛意識的因素。

伊莎朵拉·鄧肯在她的自傳里曾經描述羅丹是如何試著引誘她的一段故事,雖然她終究拒絕了,但是事后也頗為后悔。她回憶當時的情景說道:

羅丹的身材雖然短小,卻寬厚有力,他有著方整的額頭與濃密的胡須。有時他喃喃低語著他雕像的名稱,但你會覺得那些名稱對他而言毫無意義。他的手摸過它們且愛撫著它們。我記得當時認為在他的手下,大理石就如熔化的鉛般流動著。終于他拿起一小塊黏土,在雙掌間搓揉。這樣做的時候,他的呼吸變得沉重……一會兒工夫他便捏好了一個女人的胸脯。然后我開始向他解釋新舞蹈的理論,但很快我便了解他根本沒有聽進去。他用半合的眼注視著我,眼里閃著熊熊欲火,接著他帶著看作品一樣的表情向我走來,他的手觸摸過我的唇、我赤裸的腿和腳,他開始捏揉我的身體,如同它就是黏土一樣。他散發出來的熱情將我焚燒熔化,當時我所有的欲求就是希望自己完全屈從于他……

羅丹在女人方面的成就自他開始成為成功雕塑家的時候(約40歲)就展露無遺。當時他在藝壇的情勢大為看好,他的知名度也提供了一種承諾保證——伊莎朵拉·鄧肯描述得非常好,因為她以拐彎抹角的方式來描述它。他對女人的承諾就是他將會塑造她們:她們變成了他手中的黏土。她們與他的關系象征著他和雕像之間的親密關系。

當皮格馬利翁(Pygmalion,在希臘神話中他愛上自己創作出來的女子形象。——譯注)回家時,他直接走向他心愛的女孩雕像,斜靠在沙發上,親吻著她。她似乎是溫暖的,他再次親吻她,用手撫摸她的胸部—在他的撫摸下,雕像不再堅硬,變得柔軟起來;他的手指在那順服的表面上留下印記,恰如伊米托斯(Hymettus)翅膀上的蠟在陽光下熔化,她借著男人的手指轉化成許多不同的形狀,越來越好用。(奧維德,《變形記》[Metamorphoses,Book X])

我們或許可以認為皮格馬利翁式的承諾,是男人吸引女人的普遍要素。對一位雕塑家和他的黏土而言,當一個特定且真實的參考對象出現的時候,它的效果只會更強,因為它在意識上更易于辨認。

在羅丹的例子里,重要的是他顯然被皮格馬利翁式的承諾所吸引著。我懷疑他在伊莎朵拉·鄧肯前玩弄黏土不僅是引誘她的伎倆而已:那介于黏土與肉體間的正反情緒也同時取悅著他自己。以下是摘錄自羅丹自己對美第奇的維納斯(Venus de’Medici)的描述:

這不是很奇妙嗎?承認你并不期望會發現這許多的細節!瞧那聯結身體與大腿凹處的無數起伏……注意那臀部挑撥的曲線……啊!這里!腰部以上令人贊嘆的凹點……這是真實的肉體……你會認為它是以愛塑造出來的!當你觸碰這身體時,你幾乎會不自主地期待著感受到溫暖。

如果我是對的,這已經造成了一種迷思——一種性對象的反轉。傳說中的皮格馬利翁創造了一個雕像又不自主地愛上了她。他祈禱她有生命,可以從切割形成她的象牙中釋放出來,成為獨立的生命體,而他能以平等的地位而非創造者的角色與她相遇。相反,羅丹則希望使創作者與被創作者之間的愛恨并存不朽。女人之于他,就有如他的雕塑創作,反之亦然。

羅丹的傳記作者克拉德(Judith Cladel)如此描述工作中的羅丹以及他對模特兒做筆記的情形:

他靠近躺著的人體,生怕他的聲音會打擾那美好可愛的東西。他輕聲細語地說:“將你的嘴撅成吹笛的樣子,再一次!再一次!”

然后他寫道:“那豐厚飽滿的唇多么撩人……在這里,芬芳的氣息如蜜蜂進出巢般地襲來又散去……”

在此深沉寧靜的時刻,他享受著不受干擾的心智游戲是多么的愉悅啊!這樣超然的心醉神迷似乎永無止境:“無止息地探究人類的花朵是多么愉快啊!我的專業讓我去愛并述說我的愛,多么的幸運啊!”(薩頓[Denys Sutton]引自《得意的牧神》[‘Triumphant Satyr’,London,Country Life,1966])

我們現在終于了解到為什么他的雕像沒辦法發表意見或主導周圍的空間。它們的形體被羅丹所掌控的力量壓縮、拘禁、擊退。他的作品只是他自身自由與想象的表現,但因為黏土與肉體的交錯矛盾深植在他的意志中,迫使他必須將它們當作自己對付權威和勢力的挑戰。

這也是他為何只使用黏土創作,從不碰大理石,卻將這難以駕馭的媒材交予雇員去切割的原因。他的觀察便是唯一且適當的詮釋:“當上帝造物時,第一件想到的事便是塑形(modelling)。”這也是他之所以覺得必須將他在默東(Meudon)的工作室保持得像停尸間一樣的最合理的解釋,在那里充斥著塑好的手、腿、腳、頭、手臂,他可以把玩著,想想看它們是否可以加到新的軀體上。

為什么《巴爾扎克》是唯一的例外呢?我們先前的討論已經提供了答案,因為這件雕塑是象征一個擁有橫跨全世界力量的男人。所有研究羅丹的人都同意羅丹將自己比擬為巴爾扎克。在這件作品的裸體習作中,性別的意義就表露無遺:我們看見他的右手緊握著勃起的陽具,這分明是一尊擁有男性權力的雕像。哈里斯(Frank Harris)曾經討論另一件披衣的巴爾扎克的習作,那篇評論也同樣地適用于完成之后的作品,他指出:“在那衣袖空蕩的僧袍下,這男子挺立著,手緊握著生殖器,頭向后仰。”這件作品直接地確立了羅丹對性權力的掌控。換句話說,只有在創作《巴爾扎克》時,黏土,也許是在他生命中唯一的一次,變成陽性。

羅丹藝術創作里的矛盾,后來也成為探討他作品的內容和負面的評價,但就各方面而言,應該被視為藝術家個人的特色。不過,它也可以說是典型的歷史產物。如果我們深入分析,沒有什么比羅丹的雕塑更能生動地呈現19世紀下半葉中產階級的性道德觀。

一方面是虛偽與罪惡促使強烈的性欲求——即使這欲求可得到一般的滿足——變得炙熱且幻化不定;另一方面則畏懼女人(一如財產)的逃脫,而需要不斷地控制她們。

羅丹認為女人是世界上最值得去想象的,另一方面,他卻又簡短地說:“在愛情中只有行動才算數。”

編輯:陳佳

關鍵詞:羅丹 究竟有什么 比想女人 更重要

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全

貴陽機場冬日為客機除冰 保證飛行安全 保加利亞古城歡慶“中國年”

保加利亞古城歡慶“中國年” 河北塞罕壩出現日暈景觀

河北塞罕壩出現日暈景觀 尼尼斯托高票連任芬蘭總統

尼尼斯托高票連任芬蘭總統 第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕

第30屆非盟首腦會議在埃塞俄比亞開幕 保加利亞舉辦國際面具節

保加利亞舉辦國際面具節 敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案

敘政府代表表示反對由美國等五國提出的和解方案 洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

洪都拉斯首位連任總統宣誓就職

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅