首頁>書畫·現場>訊息訊息

從筆墨到觀念——60年代書家的書史形塑

原標題:從筆墨到觀念 60年代書家的書史形塑

20世紀60年代書家已成為當今書壇創作理論的中堅力量和組織活動的骨干隊伍,他們承先啟后,作用不可低估。

——編者按

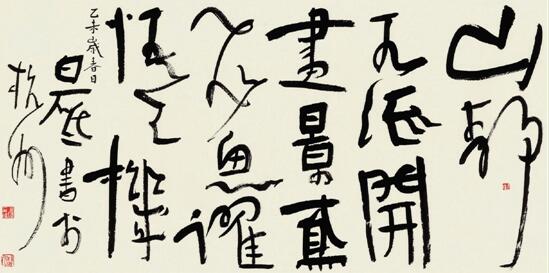

白砥 馬天成詩句 68×137cm

雖然從一般意義上,以年代劃分當代書家陣營似乎缺乏一定歷史感,不過,對當代書家代際加以梳理,則當代書家的代際構成卻是非常顯明的。如果說20世紀四、五十年代的書家算得上當代書法啟蒙一代的話,20世紀60年代書家則可稱為開拓進取的一代。

20世紀四、五十年代書家,他們中的代表人物大多得益于老一代書家如沙孟海、林散之、高二適、陸維釗、沈尹默、白蕉、王蘧常、啟功、王學仲、簫嫻等的教誨、提攜與傳承。因而這一代書家雖然由于社會歷史原因,經歷了諸多生活磨難,但是他們的起點卻是較高的。從老一代書家那里得到的筆墨乃至傳統修養傳承使他們在20世紀80年代書法復興的風云際會之際,很快頭角崢嶸,并在老一代書家的引領支撐下,在創作與理論兩個層面占據時代高度,成為當代書法復興的主導力量。這一代書家當下平均年齡大多已在65歲以上,很多書家仍保持著旺盛的創作熱情,并在創作上占據著當代書法創作的制高點.

相較于上一代書家,20世紀60年代書家在整體上也體現出較高水平,這突出表現在他們對書法傳統的遵循與書法主體性的開拓上。由于20世紀60年代書家幾乎全都是在國展、中青展一系列展覽上成名,因而對經典傳統的砥礪構成他們書法創作的根柢,這與展覽對傳統經典的強調是一致的。同時,展覽審美導向上的開放性與多元性,也使得20世紀60年代書家始終保持著對現代審美與形式的敏感。可以說,當代國展對現代審美與形式的高度關注是書法當代性的一個顯性標志,也是當代書法在創作上與經典傳統保持主體間性的重要體現。

在這方面,20世紀60年代書家在創作審美上無疑占據著時代優勢。如在20世紀80年代初首屆國展中謝無量的書法因有人反對被強行拿下,退出展覽,而也就在同屆展覽中,臨摹之作竟堂而皇之地入選展覽。但是到20世紀60年代書家成為國展創作主體的20世紀90年代,發生在首屆國展中的上述情形已不可能出現。兩相對比,表明國展的歷史性進步,同時,也表明60年代書家創作群體對當代書法的歷史推動以及在他們書法創作理想中所體現出的傳統與現代的整合。

作為在物質匱乏中成長起來的一代,60年代書家具有較沉重的憂患意識和歷史意識。因而對傳統文化懷有敬畏與價值尊崇,這使他們在創作中始終以遵循經典傳統為首要;同時,作為在改革開放,中西文化融合多元境遇中成長起來的一代書家,他們在創作上又始終具有開放的審美視野。因而自近現代書史以來,20世紀60年代的書家可謂是最具開放性的一代書家,他們沒有碑帖對立的絕對限閥,也沒有固定的對一門一派的尊崇,而是向書史全面開放。因而在60年代書家創作視野中,幾乎書史上歷代書法審美風格——包括民間書法,都成為取法的目標。也正是這種開放多元的創作取向,從根本上扭轉了近現代以來或尊碑抑帖,或尊帖抑碑,在碑帖二元對立中左沖右突的狹隘創作路子。更重要的是,在帖學一脈上,從根本上沖破了趙、董以來對二王帖學的異化,通過對魏晉筆法的上溯,澄清扭轉了元明以來對魏晉筆法的誤讀,擴大還原了對二王書法的取法門徑。在這方面60年代帖學家無疑是具有代表性和突出成就的。

60年代書家大多成名于20世紀90年代初中期,這個時期恰恰是中國當代社會文化藝術包括書法領域,思潮激宕,對書法觀念產生了重要影響。并改變著書法存在方式,從而引起觀念碰撞與論爭。諸如,書法的現代性問題,是固守書法本體,還是走向世界化,消解漢字本體,混同西方現代抽象主義;民間書法問題,有人把經典傳統包括二王帖學作為保守的象征,認為在經典傳統中已開掘不出新的東西,因而民間書法便成為取代經典傳統的新的源頭活水;筆法與視覺造型問題,這個時期,書壇對筆法的質疑使筆法失去神圣性乃至無足輕重,成為被批判、顛覆的對象,一些以帖學筆法著稱的書家被邊緣化,書法成為造型意志的產物,形式、視覺造型取代筆法成為書法當代性標志,筆法/書寫性,書卷氣、文人化傳統則成為被鄙視抨擊的東西。由此,在書法新古典主義與民間信仰及后現代主義的文化/審美拼圖中,在大眾書寫的非精英策略中,書寫何為?也就成為這一時代向60年代書家提出的嚴峻課題。

如果把視野放得再遠些,即便是在西方現代哲學文化領域,現代性與后現代之間也存在著嚴重的思想沖突與博奕。如哈貝瑪斯,在思想哲學觀念上固守現代性理念,認為現代性仍然是一個沒有完成的方案,并提出主體間性與話語交往理論,認為對現代性的認識理解取決于主體間性的話語溝通交往,而反對后現代主義的一味解構,顛覆中心,消解本體與平面化。我們雖然拒絕獨斷論的真理觀,但是也不會輕易接受福柯、德思達諸如人已死,歷史已不在場的虛無觀念。按照儒家觀念,人活著就是目的,而人活著就意味著歷史的存在。“1981年4月23日和24日,在巴黎歌德研究所舉行的會議上,伽達墨爾和德里達展開面對面的交鋒。伽氏自己扎根在人文科學的浪漫主義傳統之中。在其人文主義的傳統之中。而德里達卻是省略的,隨想隨提的形式提出幾個問題,把伽氏的根基解構。當人們責問德里達,我們總不能永遠解構。不置可否的解構大師,表示說,至少現在忙于解構。”(陳曉明《無邊的挑戰——中國先鋒文學的后現代性》)

當代書法面臨著三種傳統:本土古典傳統,本土近現代傳統與西方現代傳統。對三種傳統的取舍選擇并不是一純粹主體行為,而取決于歷史預設與前見,亦即取決于歷史境遇中的理解與接受。而恰恰在這方面,當代書法產生了歷史性困難。當20世紀二、三十年代,激進主義對傳統文化進行批判顛覆時,對古典傳統的接受已出現障礙。好在這個時期批判與啟蒙同時存在,中西文化融合在現代性題旨下出現良好勢頭。如白話文、新文學的產生;以大學體制為核心的科際整合下的現代學科的建立,圍繞民主、科學而開啟的新的社會道德規范和現代意識都表明傳統文化現代轉型的初步確立與成就。

當代書法在30余年的歷程中,接續了歷史傳統,在整體上獲得了歷史性進步,但是,在書法傳統與現代觀念上,包括對書法的文化認識理解上,還仍然存在著某些誤讀。這些誤讀甚至在很大程度上阻礙著當代書法的可持續發展乃至所可能達到的歷史高度。這便是上述提及的當代書法在面對中西三種傳統時所產生的主體性困難。如20世紀80年代書法大眾化“書法熱”中,對書法文人化及筆法的置疑,造成對本土經典書法傳統的淺嘗輒止和書法的俗化;對西方現代抽象主義的簡單移置模仿導致“現代書法”的非本體化與無名化。進入20世紀90年代中后期,書法大眾化運動在很大程度得到反拔,書法經典傳統與筆法重新得到尊重。事實表明,對這種雙重桎梏的沖破與超越是當代書法走向歷史性發展的前提。

60年代書家群體創作,是在一個重要的書史轉換期展開的。他們既有因襲也有開拓;在承受書史轉換期不可能不有的積弊的同時,也開創出新的書史之境。如對近現代碑帖融合傳統強制性的轉換,對帖學獨立與自覺的推動;對趙、董帖學的批判回溯與討源,都顯示出60年代書家的創作價值與成就。而隨著人生與創作閱歷的升華,60年代書家群體的文化自覺意識也在不斷強化與深化。他們中的代表書家已自覺將書法置于文化境遇之中,而使自身創作體現出心性化特征。他們固守本土書法文化傳統,對本土文化傳統表現出高度尊崇與自信。熊秉明說:“討論藝術的真諦到了藝術即存在的階段,應該算到了終點。如果還有所說,那是有關存在本身的問題;如果還有疑惑,那是對于存在的疑惑。”

當代書法只有躍進到本體高度,并辨疑釋惑才應是進入到書史自洽境遇。它預示著當代書法開始擺脫庸俗社會學的干擾,開始在澄明之境追尋書史的目標。可以發現,在這種價值追求中,有著60年代書家愈益巨大的身影。姜壽田

(作者:姜壽田 為《書法導報》副總編)

編輯:楊嵐

關鍵詞:從筆墨到觀念 60年代書家的書史形塑

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅