首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

歷史上的真實偽裝者袁殊:擁有五重間諜身份

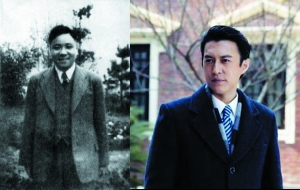

“偽裝著自己的身份,隱藏著自己的姓名,做著光明又黑暗的事情。”這是熱播電視劇《偽裝者》中明樓的寫照。在電視劇外,一位真實存在且比明樓更加傳奇的“偽裝者”,逐漸浮出歷史的水面,被人們關注。

他是日方“巖井公館”的情報員,也曾被國民黨軍統記大功,他擔任過汪偽政權要職,一度還成為第三國際遠東情報局秘密情報員。而他最真實的身份卻是一名從事地下情報工作14年的中共特別黨員,他叫袁殊。

▲1929年冬在日本東京與留日同學合影(后排右一為袁殊)。

如果沒有選擇地下情報工作,他很可能成為一位單純的文人、學者,留名文學史或新聞史。選擇地下情報工作,他留下了“五重間諜”的傳奇身份,也經歷了一生命運的坎坷曲折。抗戰結束回歸解放區時,就有人說他是“漢奸”;新中國成立后,因卷入潘漢年案系獄20載,直到1982年才獲得平反;就連他的子女,都曾對他的政治面目疑慮重重。

《中共黨史人物傳》專章講述了袁殊的生平事跡,肯定袁殊“不顧個人毀譽完成了黨交給

父親是個“謎”

1977年5月,北京火車站,自武漢北上的列車里,只剩下一位老者還沒下車,他透過車窗向外張望著。站臺上,一名中年男子已經等得有點著急,他猛然看到了老者,兩人的目光相遇了。

“你是從武漢來的……”

“你是曾龍!”

被叫作曾龍的中年男子,看著眼前闊別22年之久的父親袁殊,甚至叫不出“爸爸”兩個字。多年后,回憶起第一次回京探親的父親,曾龍在《我的父親袁殊》一書中寫道:“站在我面前的這位老者,蒼老、瘦弱、矮小,兩頰深深地陷了下去……他和我記憶中的父親完全判若兩人。”

從子女身邊消失了22年的袁殊,終于歸來了。曾龍卻說:“這是悲歡雜混的父歸。”在那個特殊的年代里,袁殊的身份是一個長達20多年未能解開的謎。他回來了,“謎”還未得解。

在曾龍兒時的記憶里,父親名叫曾達齋,是一個革命軍人。直到1955年上半年的一個星期六下午,他和往常一樣從學校回家,卻被家人告知:父親因反革命嫌疑和特嫌而被拘留審查,現尚未定性。當年不滿11歲的曾龍對此似懂非懂,茫然無措。此后很多年,他都不知父親關押何處、定了什么罪、判了多少年刑。

這樣的家庭變故,給曾龍帶來的直接麻煩是填表問題。小學畢業時,他托詞父親出差把登記表交給班主任處理。1961年,曾龍高中畢業面臨考大學,出身問題無法再回避。他只好寫信給當時已與父親離婚、在上海工作的母親,詢問父親的政治情況。母親的回信非常簡單。就是從這封僅一頁的回信中,曾龍才第一次了解名為袁殊而非曾達齋的父親:早年參加過軍統、做過區偽教育廳長、1945年到解放區等。這份履歷,讓曾龍眼中的父親更加神秘:解放后在軍隊系統工作的父親曾達齋,與當過“漢奸”“特務”的袁殊,怎么可能是一個人?

年歲漸長,曾龍逐漸從奶奶口中了解了袁殊更多的身世。

袁殊,本名袁學易,1911年出生于湖北蘄春(今湖北省黃岡市蘄春縣)一個沒落的書香門第。由于家庭經濟困窘,袁殊幼年即隨母親到上海投靠親戚謀生,12歲時被送進一家印刷廠做學徒工。少年袁殊雖然貧困,但后來機緣巧合得以免費進入上海立達學園讀書。大革命時期,他參加了北伐軍,但1927年的“四·一二”政變使他悲憤不已,隨即離開部隊到上海參加進步文化活動。亂世之中,幾經周折,袁殊最終和第一任妻子馬景星東渡日本留學,攻讀新聞學。回國后,袁殊創辦了《文藝新聞》,并與左翼文學界關系逐漸密切起來。而后,便是曾龍看到的履歷表上的一串經歷。

曾龍后來說,袁殊留日一年多,有三個收獲。第一、他初步掌握了日語;第二、他研讀了新聞學;第三、他從理論上接受了共產主義思想。留日時的袁殊肯定想不到,這些“收獲”都成了他日后從事地下情報工作的助力。

而逐漸勾勒出父親人生軌跡的曾龍,當年更是無法理解,袁殊到底是怎樣完成“左翼文化人——國民黨特務——漢奸——革命軍人”的身份切換?他到底是“落水”的“漢奸文人”,還是不惜個人榮辱的地下革命戰士?

父親無聲無息地消失了20多年,曾龍本以為,這樣的疑惑將永遠無法得到解答,沒想到,1977年,袁殊突然回京探親了。

原來,1955年袁殊被捕后,拘留審查了10年,1965年被判刑12年;1967年期滿,正值“文革”,再度被押8年;1975年期滿,又被解送到湖北武漢大軍山少管所勞動改造“就業”。此后幾年,袁殊才開始與北京的子女通信聯系、回京探親。

袁殊第一次回京探親,就先讓子女們傳閱了1965年軍事法庭的判決書。而后,他才開始解釋:“這只是事情的一個方面,另一方面是我所做的一切事都是接受了黨的指示才干的……”曾龍回憶,在以后的幾年中,袁殊逐條對他解釋了判決書的內容,談了許多往事。但無論談什么,凡涉及到現實仍有保密性的人和事,他都絕口不提。盡管如此,曾龍“對父親的問題始終抱著等待觀望的態度”。直到1982年8月29日,最高人民法院作出判決,撤銷1965年判決,宣告袁殊無罪,曾龍心中關于父親身份的謎團才終于解開。

前排左起茅盾、夏衍、廖承志;后排左起:潘漢年、汪馥泉、郁風、葉文津、司徒慧敏。這張左翼文化名人的合影中,很多人和袁殊有交集。

《文藝新聞》

在新聞史學家、復旦大學新聞學院教授丁淦林眼中,袁殊同樣是一個打滿了問號的歷史人物。與曾龍不同的是,丁淦林第一次看到袁殊這個名字,是因為其新聞學研究。

那是上世紀50年代中葉,丁淦林還是復旦大學的一名年輕學子。讀到袁殊的《記者道》一書時,丁淦林記住了這個把Journalism譯成“集納主義”的作者“袁殊”。后來,他知道了袁殊曾“轉行”做地下情報工作,但他搞不明白這個從新聞事業“轉行”的人最后為什么成了“漢奸”。幾十年后的1984年5月14日,丁淦林偶然看到《解放日報》報道“惲逸群同志骨灰盒覆蓋黨旗儀式在南京舉行”時,提及惲逸群“生前好友袁殊也獻了花圈”,這才知道袁殊尚健在。隨后,丁淦林很快打聽到袁殊在北京工作,并托人對他進行了訪談。

一天半的訪談中,袁殊談得最多的,不是他堪稱傳奇的情報工作,而是1931年創辦的四開周刊小報《文藝新聞》。他告訴丁淦林,當年上海的報紙很多都被外國勢力控制,中國報界情況更糟,記者要么與青幫有染,要么是為資本家辦事兒。他想創辦一張以新聞為中心的自己的報紙,當一名職業記者,既作為事業,也是生活的依靠。于是,妻子馬景星回娘家籌集了500塊錢創刊經費,袁殊自己當總編輯,找了朋友翁從六負責印刷和發行,租了一間不足10平方米的小屋作為編輯部……就這樣,1931年3月16日,《文藝新聞》出版發行了。

袁殊創辦《文藝新聞》,最初標榜的是“集納主義”,以中立公正有聞必錄的面貌出現,但實際上卻為“左聯”做了大量的宣傳工作。茅盾在《新文學史料》上發表的回憶文章直接稱它為“‘左聯’領導的一個外圍刊物”。其中最為左翼文化界稱道的,莫過于袁殊策劃的關于揭露國民黨秘密殺害“左聯五作家”的系列報道。

那時正是上海白色恐怖最嚴重的時期,“左聯五作家”柔石、胡也頻、李偉森、馮鏗、殷夫,以及其他18名革命志士于1931年2月7日被國民黨統治者殺害。國民黨政府如此肆無忌憚地大批殺害青年作家和革命志士,但由于消息被封鎖,在長達幾個月的時間里,人們都不知道五作家蒙難的情況。

彼時擔任“左聯”黨團書記的馮雪峰,直接找到袁殊問:“各報刊雜志均不登載五烈士遇害的事,《文藝新聞》敢不敢登,能不能登?”袁殊慨然應允。不過,報道一旦被國民黨政府抓到把柄,無論是他和《文藝新聞》,還是提供消息的馮雪峰,都將面臨極大的風險。再三斟酌后,袁殊想了一個巧妙的辦法,請馮雪峰以讀者來信的名義化名詢問五作家下落,再以另一封讀者來信透露五作家蒙難的消息。

果然,第三期《文藝新聞》頭版上,一封標題為《在地獄或人間的作家》的讀者來信赫然見報。隨后,第五期《文藝新聞》頭版以《嗚呼,死者已矣》為題,發表了馮雪峰轉來的兩封信《作家在地獄》和《青年作家的死》,進一步告訴讀者,五作家已被“槍斃”了,“這是千真萬確的消息”。第六期登載了五位作家的遺照,第十二期、第十三期則分別發表了回憶胡也頻、殷夫等人的紀念文章。這些照片和文章,自然都是由馮雪峰提供。系列文章登出后,激起了群眾對國民黨當局的痛恨,真正的讀者來信紛至沓來,袁殊又繼續登載。

報道引起了輿論界的廣泛關注,《文藝新聞》也在上海的諸多報刊中逐漸有了一席之地:堅持出版了60期,成為“左聯所有刊物中壽命最長的一個刊物”。而據袁殊對丁淦林的回憶,《文藝新聞》最初發行3000份,以后升到5000份,最后高達10000份,經濟方面已完全獨立。

正是因為這張報紙,袁殊進入了左翼文化界的圈子。夏衍的回憶錄《懶尋舊夢錄》中,有這樣一段記錄:“在當初那種形勢下,他(袁殊)雖然沒有向我表示他的政治身份,卻明白地表示,他愿為左聯效力……他就用這口號‘客觀’地報道了‘左聯’關于五烈士犧牲的宣言……”1931年6月,在潘梓年的介紹下,袁殊加入了“中國文化總同盟”,并代表新聞界當選為五人常委之一。事實上,當時的《文藝新聞》編輯部,私下已經成了黨和進步文化人士約見談話的可靠地點,除了夏衍、潘梓年和馮雪峰等人外,丁玲也常去約見進步人士。

在《文藝新聞》之外,袁殊還首次提出了“報告文學”的中文譯名并作了定義,從理論上對報告文學進行了卓有見解的系統論述。他常應邀去大學演講,當時的講話和文章在1932年匯編成《學校新聞講話》一書。此外,他留下的新聞學著作還包括《記者道》等。他的劇作《工廠夜景》,則被郁達夫稱為是一部可與高爾基的《夜店》相媲美的力作。

如果不是后來的一次談話,袁殊的名字或許將留在中國文學或新聞學的歷史中。

1939年秋,袁殊攝于上海。

“灰色小市民”

改變袁殊命運的這場談話,發生在1931年10月的一天。那天,按照潘梓年的通知,袁殊準時到達了上海靜安寺愛文義路路口的一家咖啡店。中午時分的咖啡店很安靜,除了白俄女招待外,只有角落的一張桌子旁坐著兩個人。其中一個是潘梓年的堂弟潘漢年,中共情報戰線、統戰工作的傳奇人物,同時也是左翼文化運動創始人、領導者之一。另一人袁殊從未見過。

寒暄過后,潘漢年對袁殊說:“你要加入前衛組織,經過一段時間的考察后我們認為你的愿望可以實現了。”簡單的一句話,沒有黨旗,沒有宣誓,袁殊加入了中國共產黨。而潘漢年接下來的話,無意中成了袁殊一生的命運轉折點。他告訴袁殊,“你加入的是秘密前衛組織,普通的組織成員是不知道你的身份的。”

所謂的“秘密前衛組織”,就是中共中央最高保衛機關中央特科。原來,在辦《文藝新聞》的過程中,袁殊的思想越來越左傾,此前他已經向夏衍表示過“希望在政治上提高一步”。而當年的4月24日,中央特科負責人顧順章在漢口被捕叛變,導致原中央特科必須徹底改組。5月,在周恩來的領導下,新的中央特科機構迅速重建,潘漢年擔任二科即情報科科長,負責搜集情報、偵察敵情以及反間諜工作。由于原中央特科的很多骨干都不能繼續留在上海工作,新上任的潘漢年急需將殘破的情報網絡重建起來。這時,夏衍口中“既能寫又能搞社會活動”的袁殊就進入了他的視野。

潘漢年給袁殊介紹了今后負責與他單線聯系的王子春,就是在座的袁殊從未見過的那個人。

因為《文藝新聞》的左傾色彩很濃,袁殊的政治立場也很容易被人猜到。為了隱蔽身份,他被要求慢慢褪掉紅色,褪掉“左的顏色”,變成一個“灰色小市民”。他的任務,是向國民黨中上層靠攏,利用合法身份打進敵人心臟,為黨獲取戰略情報。

為此,借著上海一些流氓小報和御用文人不斷攻擊的“東風”,出版了60期的《文藝新聞》于1932年6月20日停刊。此時的袁殊,最重要的工作已經不是新聞活動,他為自己改了個頗有鴛鴦蝴蝶派味道的新名字“袁逍逸”。曾龍曾經看過父親的一張舊照,拍的就是“灰色小市民”時期的袁殊和家人吃飯的情景,讓他印象深刻的是,照片中有一幅掛在堂屋墻上的對聯——“書生本當奴才用,好漢原為酒食謀”,問了父親才知道,對聯是郁達夫所書,掛在堂屋也有“改換顏色”的用意。

“左的顏色”逐漸褪去,可對于如何搞情報工作,袁殊一開始真摸不著門道。晚年時,他曾告訴兒子曾龍,初做情報工作時,幾乎手足無措,甚至懷疑自己不是搞情報工作的材料。

在王子春的安排下,袁殊接受了兩個月的秘密工作訓練。他每周到北四川路一個小弄堂內的一所房子中受訓,看見窗外擺出花盆才能進去,并約定敲門三下為號。教他的老師說,傳遞消息時要在數字上有規律地加一減二,有所變化。比如,說“我星期五會到一位朋友”,實指周四;說“中午12點見”,實指午后兩點。

訓練結束后,袁殊正式投入了地下情報工作。王子春讓他想想可供利用的社會關系,起初袁殊想到幾個人,試探一番后都沒能打開工作局面。1932年春,他忽然想到自己的表兄賈伯濤就在上海,不過公開職務并不顯山露水。王子春聽后便指示他給賈伯濤寫信請求代為謀職,甚至幫他修改信的內容。袁殊原沒抱多大希望,沒想到賈伯濤很快把他介紹給上海市社會局長、中統頭子吳醒亞,他由此順利打入國民黨中統內部,后來又成為中統的秘密團體“干社”的情報股股長。

為了在工作上有所突破,王子春指示袁殊發揮特長,向吳醒亞討個新聞記者的公開職位,以便開展情報活動。于是,曾因《文藝新聞》小有名氣的記者袁殊,再次回到了上海新聞界,只不過,這一次,他供職的是政治色彩不十分強烈的新聲通訊社。有了記者職業的掩護,袁殊經常出席南京政府和日本領事館的記者招待會,從而及時獲取內部消息。

不久,他又在王子春的策劃下,帶著一本日文雜志去出席日本領事館的記者招待會。開會前,他裝作漫不經心地翻閱日文雜志,此舉果然引起了日本領事館隨員巖井英一的注意。一來二去,袁殊和巖井英一成了私人朋友,有時也聊一些人事消息。大約半年后,巖井英一主動提出請袁殊擔任日本領事館情報員。袁殊將此事匯報給王子春,并在王子春的指導下報告給吳醒亞,吳醒亞認為袁殊打通日本人的關系對獲取情報有利,果然鼓勵他與巖井英一交往。至此,年輕的袁殊成為具有三重身份的情報員,而隱藏最深的身份,自然是王子春領導下的中共地下工作者。

在王子春幾乎手把手地具體指導下,三重身份的袁殊在日本人和國民黨的眼皮底下,順利地“偽裝”了3年。然而,1935年,上海突然出了一樁轟動一時的奇案——“怪西人案”,袁殊也因此被軍統逮捕。“怪西人”其實是第三國際遠東情報局負責人華爾頓,因被捕后一言不發,連姓名、國籍也不說,故被稱為“怪西人”。奇怪的是,審訊人員在華爾頓隨身攜帶的一個小本上居然發現了袁殊的名字和電話,于是,他也被卷入“怪西人案”。

隸屬于中央特科的袁殊,什么時候跟遠東情報局有了聯系?

原來,1935年春,王子春突然不露面了,袁殊急于與組織取得聯系,便請夏衍幫忙轉一封信給中央特科領導。按規定,中央特科是一個特殊的組織系統,一般黨員不能和中央特科聯系。但因袁殊說情況緊急,夏衍便將信轉給了蔡叔厚。當時蔡叔厚已從中央特科轉到了遠東情報局工作,且遠東情報局正需要袁殊這樣的人。于是,袁殊在自己并不知情的情況下,關系被轉到了遠東情報局。他并不知道,此次“怪西人案”案發其實是因陸海防叛變,而陸海防就是華爾頓的下線,也是他只見其信未見其人的上線。

上線已叛變,作為下線被捕的袁殊,情報生涯似乎就要畫上句號。誰也沒料到,1937年下半年,袁殊居然又以“軍統潛伏人員”的身份在風云變幻的上海灘再次活躍了起來。

1984年,袁殊在潘漢年故居,與潘漢年妹妹潘玉琴合影。

爆破“76號”

由于日本領事館將袁殊視為“親日”派、戴笠的軍統也有意拉攏袁殊,再加上袁殊的父親袁曉嵐以老同盟會員的資格走了國民黨上層門路,在“怪西人案”中,袁殊最后只以“文化界思想犯”被判了兩年半監禁,實際上只入獄8個月便被保釋。1936年,出獄后的袁殊為避風頭,再次赴日本留學。將近一年后回國,已是“七七事變”爆發前夕,抗日的緊要關頭,潘漢年以八路軍駐上海辦事處主任的身份回到上海,從那時起,他成了袁殊的直接聯系人。

抗日統一戰線形成初期,上海的政治舞臺愈發紛繁復雜,情報工作也更加困難。就在這時,曾經拉攏過袁殊的戴笠居然親自登門,表示要委以重任。經過向潘漢年匯報請示,袁殊“迎合”了戴笠的要求。很快,袁殊被任命為軍統局上海區國際情報組少將組長,而公開的掩護身份依然是記者,他也因此繼續與日方的巖井英一保持聯系。

電視劇《偽裝者》中,既是軍統特工情報科科長又是中共地下黨上海站站長的明樓,坐鎮幕后,成功爆破了汪偽政府運送日軍高官的專列“櫻花號”。真實的歷史中,“軍統潛伏人員”袁殊至少策劃了兩起爆破事件,其中一件是爆破了日本在虹口的海軍軍火倉庫。

虹口大火是如何燒起來的?袁殊的學生胡肇楓根據其留下的“申訴材料”和日記完成的傳記中這樣講述:日本海軍倉庫設在日商“本田紗廠”的后院,袁殊和“抗日秘密行動小組”的王鐵民化裝成紗廠職員偵察后發現,衛兵對進出倉庫的人盤查很嚴,能憑著特別通行證進入倉庫的幾乎都是日本人,僅有一個伙夫是中國人,這個伙夫每天踏一輛“黃魚車”(上海話里對三輪車的別稱)為日軍買菜送菜。袁殊便讓王鐵民跟這個伙夫套近乎,接近一段時間后,趁機將定時炸彈藏進了“黃魚車”上整只的南瓜和冬瓜內……

這個充滿傳奇色彩的故事,并沒有更多的確切史料。但袁殊本人因策劃了虹口大火而被軍統局記了大功。軍火倉庫爆炸后,日軍到處搜查卻找不到作案者,最后只好“啞巴吃黃連”,盡可能抹去事件的政治色彩,對外發布消息稱“系內部人員不慎點燃汽油……純系偶然事故。”

不過,另一個“爆破76號”的計劃就沒有這么順利了。

《偽裝者》中被上海市民稱為“殺人魔窟”的76號是真實存在的。1938年,上海的漢奸和日本人不斷被刺殺,日寇扶植的汪偽勢力委任丁默邨、李士群負責籌建特工總部,地點就設在極斯菲爾路76號。76號成立后,瘋狂鎮壓抗日運動,殘害人民,殺害了多名愛國人士。此時,袁殊接到了軍統的命令——“干掉李士群”。

李士群自己常搞暗殺活動,自己也防著被暗殺,因此居無定所,出沒無常。袁殊決定采用挖掘地道的方法,直接將76號特工總部“一鍋端”。他親自偵察地形,繪制了地圖,計劃也得到了時任軍統局上海區區長王天木的批準。誰知這一計劃尚未來得及實施,王天木和另一位軍統頭目陳恭澎便已被李士群的“特工總部”捕獲,并且供出了這個計劃。袁殊隨即被捕。

袁殊過去跟李士群其實也有交往。但這次袁殊要暗殺李士群,李士群十分惱怒,袁殊危在旦夕。

此時的袁殊已經具備多年的地下工作經驗,他立即在自己的幾重身份中找到了最能給李士群施加壓力的一個,也就是日本領事館情報員。于是,他暗中設法將自己被李士群逮捕的消息傳遞給了巖井英一。

不謀而合的是,潘漢年在得知袁殊被捕后,想到的辦法也是利用他日本領事館情報員的身份,請袁殊妻子馬景星給巖井英一打電話求援。果然,袁殊被76號關押了一個月之后,已經是日本領事館副總領事的巖井英一出面將袁殊移交外務省情報系統審查。

巖井英一為何愿意從76號特工總部“營救”中國人袁殊?一方面,巖井英一代表的日本外務省與76號背后的日本軍方鬧派系鬧得厲害,互相有競爭有矛盾;另一方面,深諳“以華制華”之道的巖井英一還想在新的政治和文化層面利用袁殊這個懂日語、能寫文章、能搞活動的中國人。

1984年,袁殊(右二)與兒子曾虎(左一)、學生胡肇楓(左二)、梅丹馨(右一)合影。

“嚴軍光”

從76號脫險后,袁殊住在巖井英一為其安排的百老匯大廈,身邊還有巖井英一的兩個部下明為“保護”實則監控。沒過多久,巖井英一便要求袁殊寫一篇論述中日關系的文章公開發表。這其實就是要袁殊公開表態,從幕后的情報人員變成公眾面前的“落水漢奸”——這可是事關民族氣節的大事,袁殊實在不知如何是好,只能設法向潘漢年匯報。在潘漢年的授意下,他將計就計,走上了一生中最撲朔迷離、最艱難的一段歷程。

面對巖井英一,袁殊以軍統人員的身份答應與其合作。沒過幾天,他就寫成了《興亞建國論》一文,概括了他和巖井英一“商談”的關于中日大局的“意見”,1939年11月,文章在中日各大報刊發表。這篇文章的署名本是袁殊的假名“嚴軍光”,但后來李士群把“嚴軍光即袁殊”的消息張揚開來,再加上報紙上印刷的簽名手跡是許多人都熟悉的,從此,大家都知道袁殊“落水”了。

面對軍統,袁殊則悄悄給戴笠寫了一封信。他在信中表示,自己因王天木出賣而被76號拘押,由于巖井英一的營救才與日本人合作,雖身為李陵但不忘漢室,將打入敵人內部繼續為抗日做貢獻。戴笠果然回信慰勉袁殊繼續為軍統效力。此后,袁殊和重慶方面也就一直保持聯系。

如此,袁殊在上海這個復雜的情報戰場上,又重新建立了同中共、軍統以及日本人的多方關系。而這一切的幕后,是潘漢年和袁殊串的“一回戲”。這出戲,袁殊一直演到抗戰勝利。

《興亞建國論》發表后,巖井英一扶持袁殊組建了“興亞建國運動本部”,作為掣肘汪精衛的另一漢奸派系;隨后又讓袁殊負責“巖井公館”,作為日本特工機關。后來,袁殊還曾任汪偽政權中央宣傳部副部長、江蘇省教育廳廳長及教育學院院長、清鄉委員會政治工作團團長等偽職。

袁殊在1984年的回憶文章《放眼亭畔話往事——憶打入汪偽的四年》中,特意解釋了“嚴軍光”的含義:“‘嚴’與‘年’諧音……這個化名的含義,就是表示我受潘漢年同志的委托打入敵偽,為河山重光而努力。”但是在當年的上海,人們只知道袁殊“落水”了。

他和潘漢年一起,將地下黨員陳孚木、惲逸群、翁從六等安插進“巖井公館”,獲得了多個重大的軍事戰略情報。潘漢年甚至在“巖井公館”設立了一個和延安聯系的秘密電臺。有一次有人向袁殊報告說電臺可疑,結果被訓斥了一頓。電臺設立了10個月,最終因敵方盤查過嚴而轉移。

在擔任“清鄉委員會政治工作團團長”期間,袁殊按照潘漢年指示,及時向黨組織提供了蘇南日軍的兵力部署、清鄉行動,建立了通往根據地的秘密交通路線。據袁殊的回憶文章,他將日軍開始清鄉的情報告訴潘漢年后,新四軍“在清鄉重點地區的一支部隊,隨即在群眾的協助之下,準備了大量的方桌和門板,在夜里從桌板上跳過竹籬笆撤離了。”

湘潭大學哲學與歷史文化學院教授孫寶根自上世紀80年代末就開始研究袁殊,為查閱一手資料,他曾到北京、南京、重慶、臺北等多個城市查找檔案,還翻閱了日文版的巖井英一回憶錄。孫寶根告訴記者,據巖井英一回憶,“興亞建國運動本部”表面上是一個接受日本外務省津貼、支配的漢奸組織,實際成為中共的一個新的情報據點。孫寶根在《中共史上最傳奇的間諜——袁殊》一文中寫道:不僅日本外務省每月撥給“興亞”的20萬元軍票中有相當一部分成為中共上海地下黨組織的活動經費,而且在袁殊的具體操作下,一份份重要的戰略情報從敵人的心臟發送到了延安。

這些情報中最重要的一項,就是日軍決定放棄“北進”計劃而改為“南進”戰略。所謂“南進”,即向東南亞擴張,以便獨霸西太平洋;所謂“北進”,是北攻蘇聯,以霸占整個亞洲。1940年初,由日本外務省安排,陳孚木與袁殊一道作為“興亞建國運動”的代表,應邀到日本訪問。通過訪日期間的見聞,加上對日本間諜的活動加以分析,袁殊判斷日本即將南進,他將這一重要戰略情報匯報給潘漢年,潘漢年轉報延安,中共把這項情報通知莫斯科。幾乎在同一時期,遠東情報局的佐爾格也在日本東京獲得同樣的戰略情報。當時,蘇聯面臨兩線作戰的壓力,在西線布置兵力的同時,為防止日軍“北進”,不得不抽調兵力到遠東。有了日軍確定“南進”的情報后,蘇聯才不必擔心腹背受敵,得以放心大膽地從遠東調出了幾十萬兵力到西線。這對反法西斯戰爭的全局部署,無疑起到了重大作用。

至于孫寶根提到的活動經費,袁殊晚年也回憶道:“幾年中我供給潘大量經費(由翁從六經手)……我一次就給翁廿五萬元老法幣,作《救亡日報》購買印刷器材的費用,當時桂林八路軍辦事處主任李克農深知內幕。”

北伐途中的袁殊,攝于1927年皖贛邊境。

新的黎明

1945年初,袁殊辭去了偽教育廳長等職,僅保留了一個偽上海市政府參議的名頭。抗戰一勝利,軍統的王新衡就趕到上海,并代表軍統任命袁殊為“忠義救國軍新編別動軍第五縱隊指揮和軍統直屬第三站站長”,授予中將軍銜。王新衡告訴袁殊,戴笠認為他“對日本人應付得很好”,很看重他,安排他10月10日去見戴笠。袁殊滿口答應,可是卻在面見戴笠的三天前,由黨組織安排投奔了解放區。直到第二年的1946年初,國民黨才確知袁殊已經到了解放區,“抗戰有功人員袁殊”立即變成了“共黨漢奸袁殊”,軍統則對袁殊下了通緝令。

到達解放區的袁殊,被任命為華東局聯絡部第一工作委員會主任,定為旅級待遇。因為“袁殊”這個名字名聲不好,時任華東局組織部長曾山找袁殊談話,建議他改名字。于是,袁殊以“曾達齋”的名字于1946年重新登記入黨。三年解放戰爭中,他在蘇北、膠東、大連等地從事內勤工作。1949年中華人民共和國成立后,袁殊被調至北京,在李克農手下工作。

當時,上海地下黨時期外號叫“老太爺”的張唯一對袁殊說:“袁殊這個名字今后就在社會上銷聲匿跡了。”但是,袁殊的新生活始終沒有像他的名字一樣,與過去的歷史徹底隔斷。

雖然改了名字,但熟悉袁殊的人并不少,不知內情的人總覺得袁殊是個“投機分子”。不管是在解放區,還是在新中國成立后,袁殊總免不了遇到一些文化界熟人。1954年,身穿解放軍軍服的袁殊在前門附近與老熟人聶紺弩不期而遇,袁殊熱情地打招呼,不想聶紺弩卻投來鄙視的眼光,冷冷地說:“你現在又穿上這身服裝了?”面對類似的異樣目光,袁殊無法解釋。多年后,還有人以袁殊一米五多一點的身高和熟練的日語污蔑他,“一口純熟的日語,極似日本人,侏儒其形,詭計滿腹”。

1955年,更大的打擊降臨。潘漢年于這年4月3日蒙冤被捕,作為潘漢年得力助手的袁殊也于4月5日被逮捕。之后,便是20多年的牢獄之災、勞動改造和上訴。

直到袁殊獲得平反后,還有不了解內情的人認為他是“漢奸”。與潘漢年有一面之緣的譚元亨,從1983年起開始準備寫潘漢年傳記,為了收集資料,他在1987年3月7日采訪了晚年的袁殊。譚元亨告訴記者,當時找到袁殊頗不容易,很少人知道袁殊已平反,不愿告訴他袁殊的住址,有人甚至根本不愿意提起袁殊這個名字。直至見了人民文學出版社社長樓適夷,譚元亨才得到確認,當年是潘漢年讓袁殊主動打入日偽機關。樓適夷還幫他找到了袁殊。

對于自己真實情況的難言之隱,袁殊偶爾也有“訴苦”。解放后有一次在大連遇到丁玲等一批上世紀30年代的左翼文人,他不無感慨地說:“你們都成為革命名人了,我倒成了反動分子。”丁玲的回答是:“我們了解你。”

更多時候,他都沉默著。晚年回憶起在前門偶遇聶紺弩的往事,他只是淡淡地對曾龍說:“我不怪紺弩,他不了解我從事的工作所具有的復雜性質。”

“豪情自負忘生死”,“毀譽一生甘自羞”,這是袁殊于1971年在秦城監獄寫下的詩句。

1982年8月29日,潘漢年獲得平反后不久,最高人民法院對袁殊案也作出判決,要點如下:一、撤銷1965年判決;二、宣告袁殊無罪。同一天,公安部、中央調查部對袁殊的政治問題作出了復查結論:確認袁殊1931年參加革命工作的事實,恢復了袁殊的中國共產黨黨籍。

當天,袁殊在日記中寫道:“至此,系獄20年,勞改生活8年,屢經向各方申訴(1978年起臥病腦血栓,在香山安心療養8年),歷亂生涯,始及重見天日!——中國共產黨的偉大、光榮及于我身——一切冤假錯案,在實事求是的精神照耀下,得到平反。” 一切都成了歷史,經過向組織申請,袁殊恢復使用他的原名,他說:“總觀我的過去,袁殊這個名字沒什么見不得人的。”

2002年,中央文獻出版社出版的《中共黨史人物傳》專章講述了袁殊的生平事跡,肯定袁殊“不顧個人的毀譽完成了黨交給的特殊使命”。

譚元亨至今記得,他去拜訪袁殊時,年過古稀的老人已經言語不清,行動不便,但袁殊仍堅持翻箱倒柜找出平反的文件給他看。譚元亨說:“平反文件只有一頁紙,有點皺,他顯然很執著于這一點,生怕別人不相信他已經平反了……”很多年后,譚元亨才想明白袁殊心中的執著,那是經歷特殊年代風風雨雨的老人對自己一生的定論。

就在譚元亨拜訪袁殊的同一年11月,袁殊在北京病故。他的骨灰盒上覆蓋著黨旗,被安放在八寶山革命公墓中。他的兒子曾虎在發表的挽文中寫道:“他死于今年第一場大雪降臨之時,當我推著他的遺體穿過庭院去太平間時,風停雪住了,滿地白雪、滿樹銀花,在庭院燈輝映下分外肅穆……那是1987年11月26日清晨,一個新的黎明正在降臨。”

本文在寫作過程中參考了曾龍《我的父親袁殊》一書,特此感謝!

編輯:陳佳

關鍵詞:歷史上的真實 偽裝者袁殊 擁有五重 間諜身份

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目

中國制造助力孟加拉國首條河底隧道項目 澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇

澳大利亞豬肉產業協會官員看好進博會機遇 聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助

聯合國官員說敘利亞約1170萬人需要人道主義援助 伊朗外長扎里夫宣布辭職

伊朗外長扎里夫宣布辭職 中國南極中山站迎來建站30周年

中國南極中山站迎來建站30周年 聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜

聯合國特使赴也門斡旋荷臺達撤軍事宜 以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁

以色列前能源部長因從事間諜活動被判11年監禁 故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

故宮博物院建院94年來首開夜場舉辦“燈會”

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅