首頁>收藏·鑒寶>資訊資訊

徐冰:作為藝術品的書

“數字讓閱讀的方式改變了,或者說正在改變,所以書的功能在改變,書過去的閱讀功能消失了。但是人類與書這么長時間的情感和關系,一下離不開它。再一個就是太多的數字閱讀,人類更需要補充觸覺的、直接的、質感的,有創意或者說有趣的東西,所以書的功能正在轉換成藝術品。”

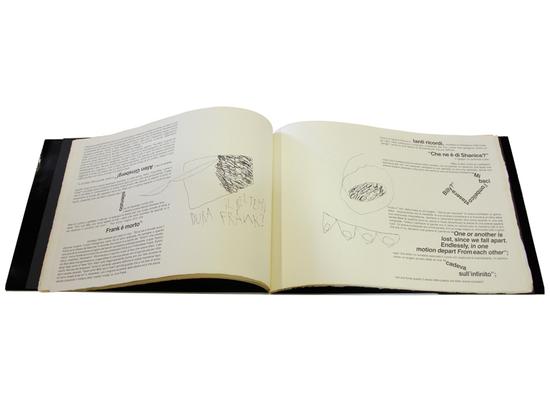

徐冰和他的團隊為他策展的《鉆石之葉》全球藝術家手制書展設計了一批玻璃展柜——支撐的玻璃板以恰當的角度斜斜地托起手制書,柜底是一面鏡子,讓觀眾可以從另一邊通過反射看清書的封面。在一些重要的展品邊上,還配置一個逐張翻閱書頁的視頻。“這是為了讓觀眾更多地了解書的內容,”徐冰如此解釋,但依舊不盡理想,“始終沒有一個好的解決方法,書確實是要在翻動中去感受、體會,可是作為藝術作品,又很難讓每一個觀眾都去翻動。”

徐冰將“藝術家手制書”(Artist’s Book)定義為“藝術家通過對‘圖書空間’的巧思,將文字閱讀與視覺欣賞以及材料觸感,自由轉換并融為一體的藝術”。三年前,他策展首屆“鉆石之葉:百年全球藝術家手制書”展,并在序言中對“藝術家手制書”的特性加以描繪:“藝術家親手排字、繪制、印刷直到裝訂、將文字、詩情、畫意、紙張、手感、墨色的品質玩到淋漓盡致。這種藝術抓住人類自有讀物以來就再也揮之不去地對翻閱、印痕、書香的癖好,將書頁翻動的空間營造得精彩誘人。”他之所以在中國介紹和研究藝術家手制書,原因是他的思考與疑惑,“這種藝術在一個具有悠久制書文化的國度,又是一種怎樣的特殊語境和可能。中國藝術家在其中的創造機遇和空間是什么?”他當時預測,數碼閱讀正快速取代紙媒閱讀,“讀者”轉型的時代,紙媒書籍有可能被最終化為“藝術”或“文化代表物”。

三年后,《鉆石之葉》到了第二屆,無疑是一種延續,徐冰在本屆展覽序言寫道,他策展首屆展覽時種種意圖的結果,以及首屆展覽的意義和作用,都反映在本屆展覽中。而就觀眾的感受而言,最顯著的一點,就是本屆中國藝術家作品的增多,從首屆不到十件作品增加到了三十余件,占了所有作品的30%。這些作品來自網絡征集,由徐冰從百余件征集作品中挑選出。此外,主體展的國外藝術家部分,主要來自倫敦藝術大學切爾西藝術學院圖書館收藏,其中有達利、 布魯斯·瑙曼等藝術大師的手制書。主體展之外另有三個小型的副展覽:“諾貝爾文學獎著作手工書設計”展、“會動的書”“小型“立體書”展和“藝術家的旅程”展(這三個部分并非是藝術家手制書,而是藝術家對旅行態度的書,從另一個渠道反映藝術家與書的關聯)。

從徐冰的藝術創作脈絡來看,他與“藝術家手制書”的關系是顯而易見的。1987 年時,他花費了四年時間,創作了《天書》,以四千多個“偽漢字”寫就,以采用活字印刷的方式按宋版書制作成冊的“書”,用徐冰自己的話來說,“這是一本在吸引你閱讀的同時又拒絕你進入的書。”而后,徐冰拓印過長城,創造過英語方塊字書法,也做過許多與“書”相關的作品。“我對書有興趣,這在我個人作品上也會展現出來,所以我就有興趣關注藝術家手制書作品,我有興趣研究、整理,把這些東西告訴其他的藝術家,就這樣才有了這個展覽。”

B=本站記者 X=徐冰

B:“藝術家手制書”的概念,是何時形成的?

X:書籍最早都是手工制作的,但那個時候人類沒有“藝術家手制書”的概念,“藝術家手制書”的概念差不多是上個世紀 80 年代在西方出現的。“藝術家手制書”其實特別綜合,涉及到手工藝、設計、出版、閱讀,又是藝術家和作家的合作,它非常綜合,而且材料也非常綜合。所以人類一直不知道怎么說這個事,到底是什么東西,也不是太容易搞清楚它到底是書,還是別的什么呢。

B:你是何時接觸 “藝術家手制書”的?

X:90 年,我去美國,看過一個比較大的“藝術家手制書”展覽,我真的很喜歡,每一本書對我都那么有啟發。我當時就想,其實應該把這種藝術形式介紹到中國來。但當時我并沒有這么多的資源,而且這種展覽其實在西方也很少。像我們這次辦的這么大規模的手制書展覽,在國際上差不多算是最大規模的。

B:你的《天書》算是“藝術家手制書”嗎?

X:《天書》當然算,我做《天書》的時候,其實我不知道有“藝術家手制書”。其實很多藝術家都做過藝術家手制書,幾乎所有西方的大藝術家都參與過。我做過很多作品跟書有關系,我的書有一個比較特殊的地方,它看起來和一般的書沒什么太大區別,有點像正常的書,但實質和書的概念是有出入的或是相違背的。比如《天書》我們不能說它是書,它吸引你閱讀,但它又拒絕你閱讀。它不給你任何閱讀的信息。又讓你認為這是一本非常重要的書,因為制作得非常精美、莊重。

B:你為何對“書”感興趣?

X:我曾寫過一些文字,談到我和書的關系,或者應該這樣說,“我為什么會對文字這一類東西特別感興趣”。其實是和中國特殊的書寫方式有關系的。因為我們的文字方式很特殊,它也影響了中國人的性格和思維方式。

B:你做《天書》的種種思考和現在所思考的,應該也有很大的變化?

X:會有變化,這個變化是認識上不斷的校正、深入、校對的過程。隨著實踐和時代的變化,不斷地在校對。但是最核心的東西其實沒變,最核心的東西其實就是藝術源于生活這么一個簡單的、被說膩了的道理,真是這樣的。

B:藝術源于生活,是否也就解釋了你對于文字、印刷、書等等的興趣,實則是因為這些和你的生活、經歷特別接近?

X:那是的。《天書》這個作品實際上是與中國特殊時期的文化語境有關系的。如果沒有那個語境,我不會想到去做《天書》。當時是“中國文化熱”嘛,參與進去以后,就會發現這里有問題,或者會覺得丟失了很多東西,所以才會對這些東西有更多的思考。

比如版畫這個背景,我在研究生期間對版畫的探索——什么是版畫?為什么有版畫這個畫種存在?有油畫、國畫,為什么要有版畫?它的特殊的美感和魅力是什么呢?我研究生做的課題就是這個。我發現版畫最重要的是兩個特點:一個是“復數性”,它是可以不斷印刷的,這個就是它特殊的力量。簡單地說,比如《人民日報》很有力量就是因為它是不斷印刷的,可以成千上萬地發到中國的各個角落,它就有力量。另一個是“規定性印痕”,它的印痕是規定的,國畫、油畫的痕跡是移動的,是唯一的、古典的,與版畫相比,油畫和國畫是古典的畫種;而版畫與當代文化、當代文明的趨向有一種內在的銜接。后來我發現,所有人類最前沿的領域,無論是文化、廣告、商業、時尚、生物等等,都是具有復數性的。復數性是當代文明和古代文明的核心區別。探討版畫的特殊性就到了這個認識程度——其實是在認識“文明”這件事。《天書》為什么有效,其實是它發揮了版畫的藝術力度,這些字都是不認識的字,但我可以用印刷的方法,給這些不認識的“偽漢字”,通過不斷地印刷最后充滿了整個空間。它們不斷的出現,最后讓觀者的思維產生錯位——開始時都覺得這個字是好看的,但是這個不認識,那個也不認識,到處都是不認識的,思維就開始對自己有懷疑了,或是思維就開始倒錯了,這就是版畫和它的關系。

B:你在展覽的前言里寫,數碼閱讀正快速取代紙媒閱讀,“讀者”轉型的時代,紙媒書籍有可能被最終化為“藝術”或“文化代表物”,這如何理解?

X:數字讓閱讀的方式改變了,或者說正在改變,所以書的功能在改變,書過去的閱讀功能消失了。但是人類與書這么長時間的情感和關系,一下離不開它。再一個就是太多的數字閱讀,人類更需要補充觸覺的、直接的、質感的,有創意或者說有趣的東西,所以書的功能正在轉換成藝術品。

B:你在 2012 年時策展了第一屆“鉆石之頁”全球藝術家手制書展,現在是第二屆,這系列展覽的策展與你藝術創作的脈絡的關系是什么?

X:這個脈絡的關系當然有。比如我對書有興趣,在我個人的作品上也會展現出來,所以我就有興趣關注這些作品,我有興趣研究、整理,并把這些作品告訴其他的藝術家,就這樣所以才有了這個展覽。

B:所以只是“興趣”,而不是你藝術創作中某條分支?

X:不是。像策劃這個展覽,其實是需要很多精力。做的過程和最后展示出來的效果,我覺得真正有價值的地方,在于它幫助人們反省了當代文明的特性和趨向。這些思考就是藝術的思考,作為藝術家個人創作是需要思考的事情。

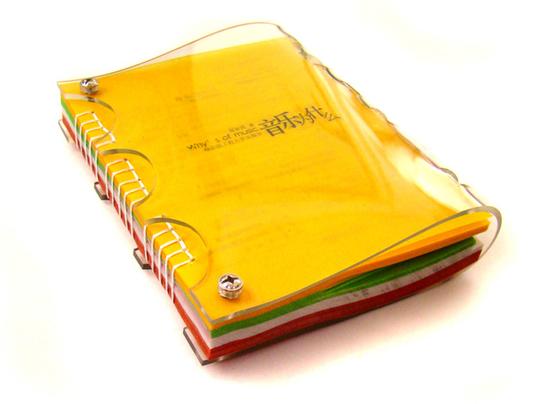

B:你有一件“立體書”的作品也出現在這次展覽中?

X:這是剛剛做完的,為了這個展做的。“立體書”是很有意思的。因為以前給我女兒買過一些。那時候我就接觸過一些立體書,有些真的做得讓人驚嘆。但是那個時候我只覺得有意思,這次我特意在展覽中做了一個小型副展“立體書”。因為我后來發現立體書會越來越有價值——它的創作形式可以反映人類原始手工制藝的創作價值。它真的可以在翻動的有限空間中,把有限的空間拉得很開闊,而且很有意思,它里頭充滿了智慧和巧思。我就嘗試了立體書的創作,真的很有意思,它里頭可以有無限的機關和驚喜。

B:對于制作這件作品,你有沒有尋找過一些參考?

X:那當然有,我們收集了很多手制書的資料,做了很多研究。當然立體書確實也是西方的一種發明。中國前一段時間有個別的出版社出過。但是中國以前少有立體書的概念。中國有剪紙文化,中國人的紙文化是非常特殊的,中國有很多東西都是由紙代替的,包括紅白喜事等等,包括用紙代替很多很多的東西。這些都是我們可使用的資源。(沈寅)

編輯:陳佳

關鍵詞:徐冰 作為藝術品的書 《鉆石之葉》 全球藝術家 手制書展

俄美同意建立工作組穩定雙邊關系

俄美同意建立工作組穩定雙邊關系 大熊貓“武雯”“星雅”抵達荷蘭 受民眾追捧

大熊貓“武雯”“星雅”抵達荷蘭 受民眾追捧 復活節彩蛋裝扮布加勒斯特

復活節彩蛋裝扮布加勒斯特 印度小麥收獲季開始

印度小麥收獲季開始 實踐十三號衛星成功發射

實踐十三號衛星成功發射 特色風箏亮相西安

特色風箏亮相西安 伊朗啟動總統候選人登記程序

伊朗啟動總統候選人登記程序 意大利埃特納火山噴發

意大利埃特納火山噴發

法蒂瑪·馬合木提

法蒂瑪·馬合木提 王召明

王召明 王霞

王霞 辜勝阻

辜勝阻 聶震寧

聶震寧 錢學明

錢學明 孟青錄

孟青錄 郭晉云

郭晉云 許進

許進 李健

李健 覺醒法師

覺醒法師 呂鳳鼎

呂鳳鼎 賀鏗

賀鏗 金曼

金曼 黃維義

黃維義 關牧村

關牧村 陳華

陳華 陳景秋

陳景秋 秦百蘭

秦百蘭 張自立

張自立 郭松海

郭松海 李蘭

李蘭 房興耀

房興耀 池慧

池慧 柳斌杰

柳斌杰 曹義孫

曹義孫 毛新宇

毛新宇 詹國樞

詹國樞 朱永新

朱永新 張曉梅

張曉梅 焦加良

焦加良 張連起

張連起 龍墨

龍墨 王名

王名 何水法

何水法 李延生

李延生 鞏漢林

鞏漢林 李勝素

李勝素 施杰

施杰 王亞非

王亞非 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 姚愛興

姚愛興 賈寶蘭

賈寶蘭 謝衛

謝衛 湯素蘭

湯素蘭 黃信陽

黃信陽 張其成

張其成 潘魯生

潘魯生 馮丹藜

馮丹藜 艾克拜爾·米吉提

艾克拜爾·米吉提 袁熙坤

袁熙坤 毛新宇

毛新宇 學誠法師

學誠法師 宗立成

宗立成 梁鳳儀

梁鳳儀 施 杰

施 杰 張曉梅

張曉梅